■はじめに

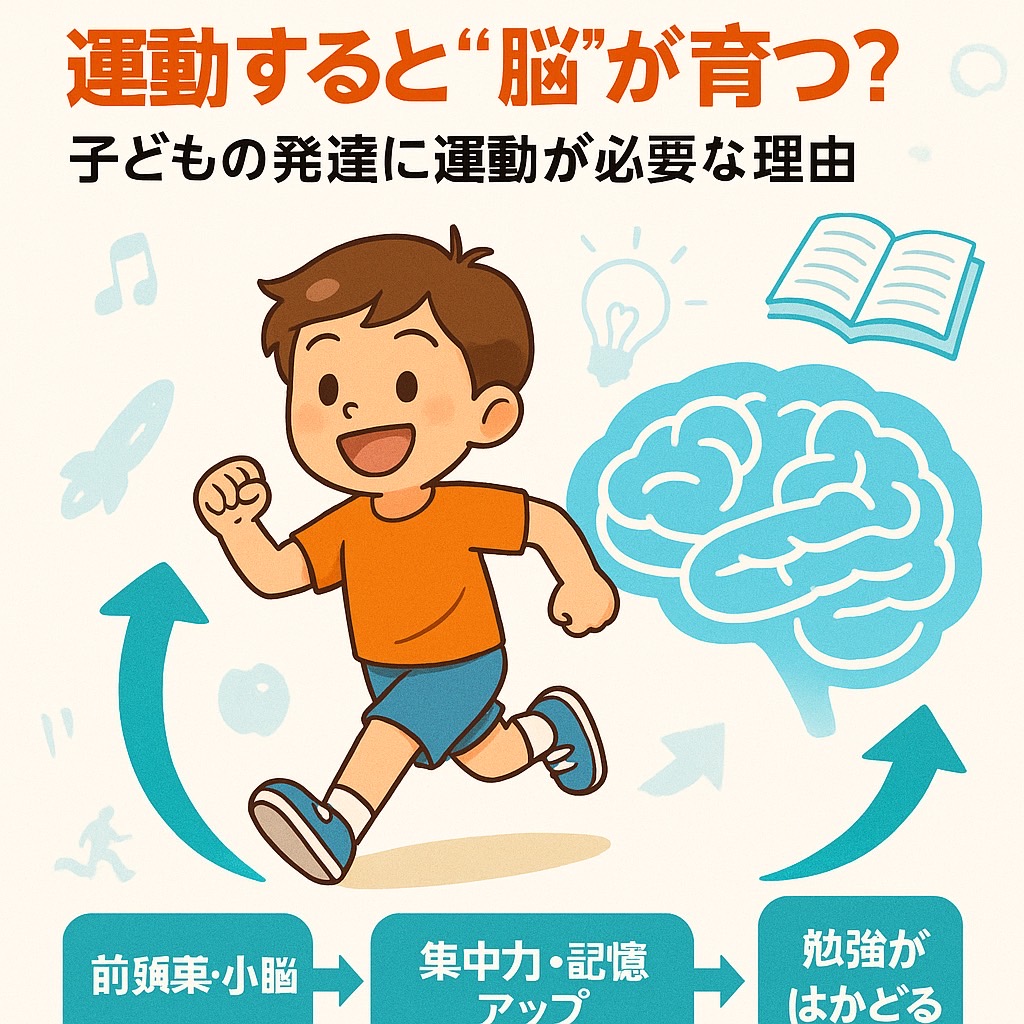

「子どもにはたくさん運動させたほうがいい」とよく言われますが、実は運動が“脳の発達”にも深く関わっていることをご存じですか?

ただ体を動かすだけでなく、「考える力」「集中力」「感情コントロール」にまで影響することが科学的に明らかになっています。

この記事では、運動と脳の関係について、わかりやすく解説していきます。

■脳のどこが育つの?

✅ 小脳(バランスと動きの調整)

小脳は「動作の精度」「バランス感覚」に関係しています。

走ったり、跳んだり、スキップしたりといった活動を通じて、小脳は活性化し、身体のコントロールが上手になります。

✅ 前頭葉(思考と感情のコントロール)

前頭葉は「考える力」「感情のコントロール」「集中力」などに関与。

運動中には「次はどっちに動こう?」「こうすればうまくいく!」といった思考を繰り返すため、自然と前頭葉が刺激されます。

✅ 運動野(身体を動かす命令)

運動野は、脳から身体に「動け!」と指令を出すエリア。

複雑な動きを学ぶことで、この領域も発達し、指先の細かい操作や俊敏な動きにもつながっていきます。

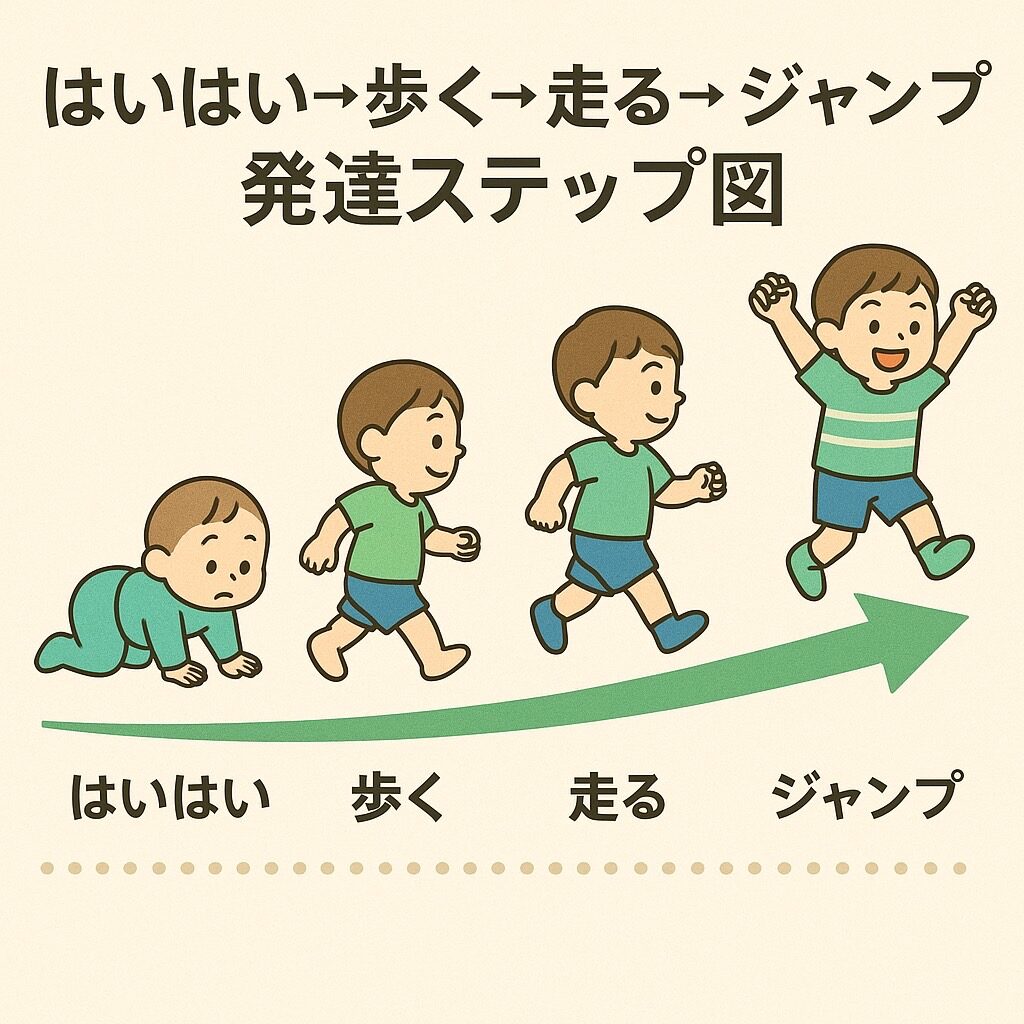

■発達の順番をたどる「運動の歴史」

赤ちゃんの成長を思い出してみましょう。

- 首すわり

- 寝返り

- ハイハイ

- おすわり

- つかまり立ち

- 歩行

この順番は“神経発達のルート”そのもの。

動きの発達は、脳の発達とほぼ一致していて、全身を使った運動経験が、そのまま神経回路の形成につながります。

■運動で“考える力”が育つ理由

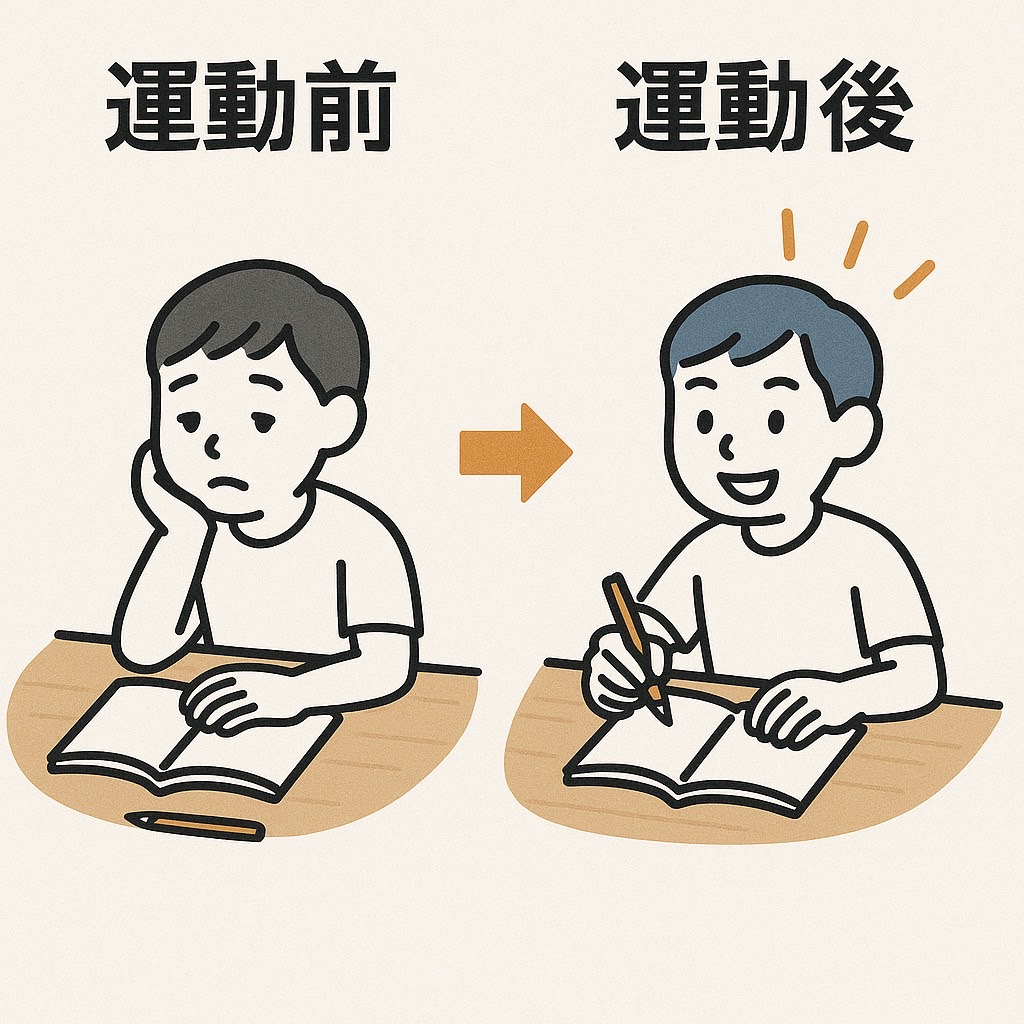

運動はただの体力づくりではありません。

「どうすればうまく動けるか?」「相手の動きにどう対応するか?」など、思考を伴う動作は「認知力」を育てるトレーニングでもあります。

• リレーでバトンをつなぐときの判断力

• 鬼ごっこでの駆け引きと空間認識

• スポーツでのルール理解と瞬間判断

これらの体験が、学習や生活面でも必要な「考える力」「応用力」を自然と育ててくれるのです。

■“脳と体”を一緒に育てることの大切さ

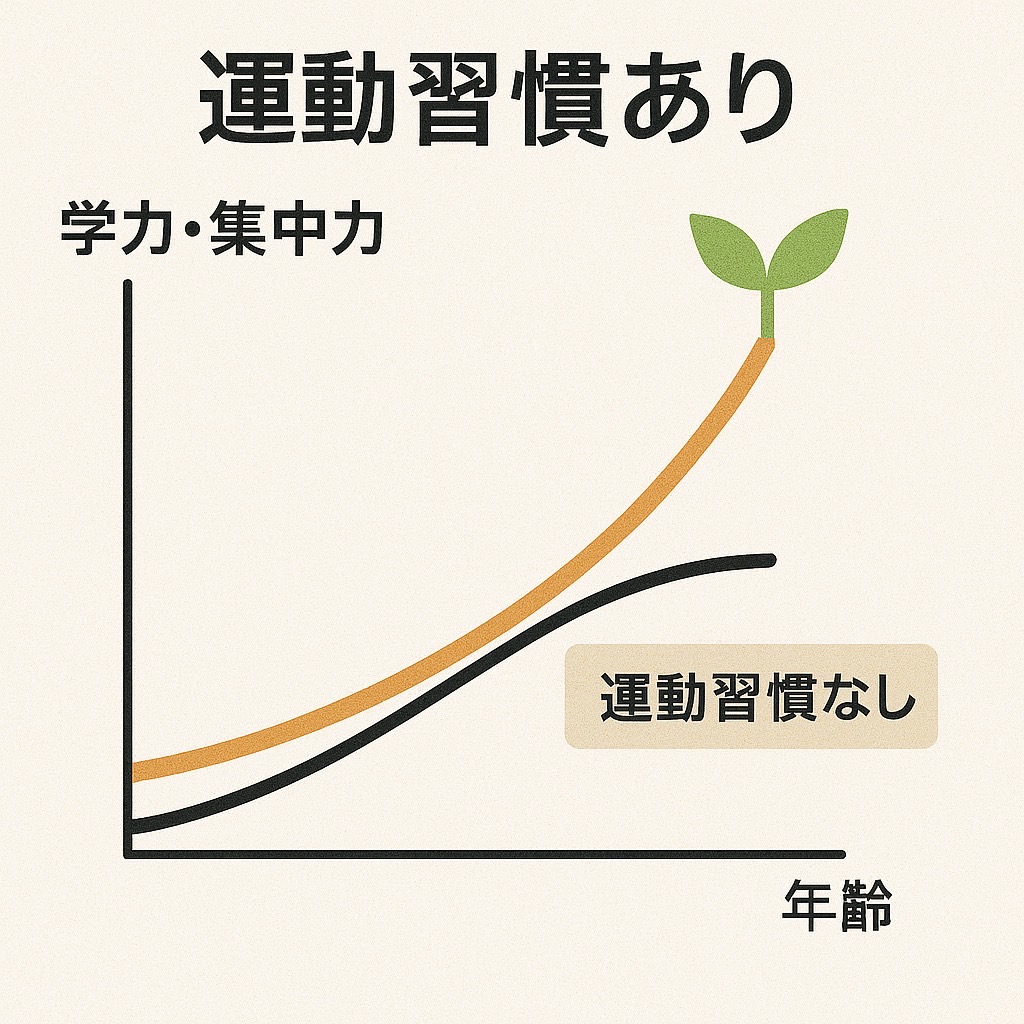

勉強が得意な子も、運動が得意な子も、実は「脳の使い方」がうまいという共通点があります。

だからこそ、小さいうちから運動を通じて「自分の体をうまく使う→脳をうまく使う」という流れを経験しておくことが大切です。

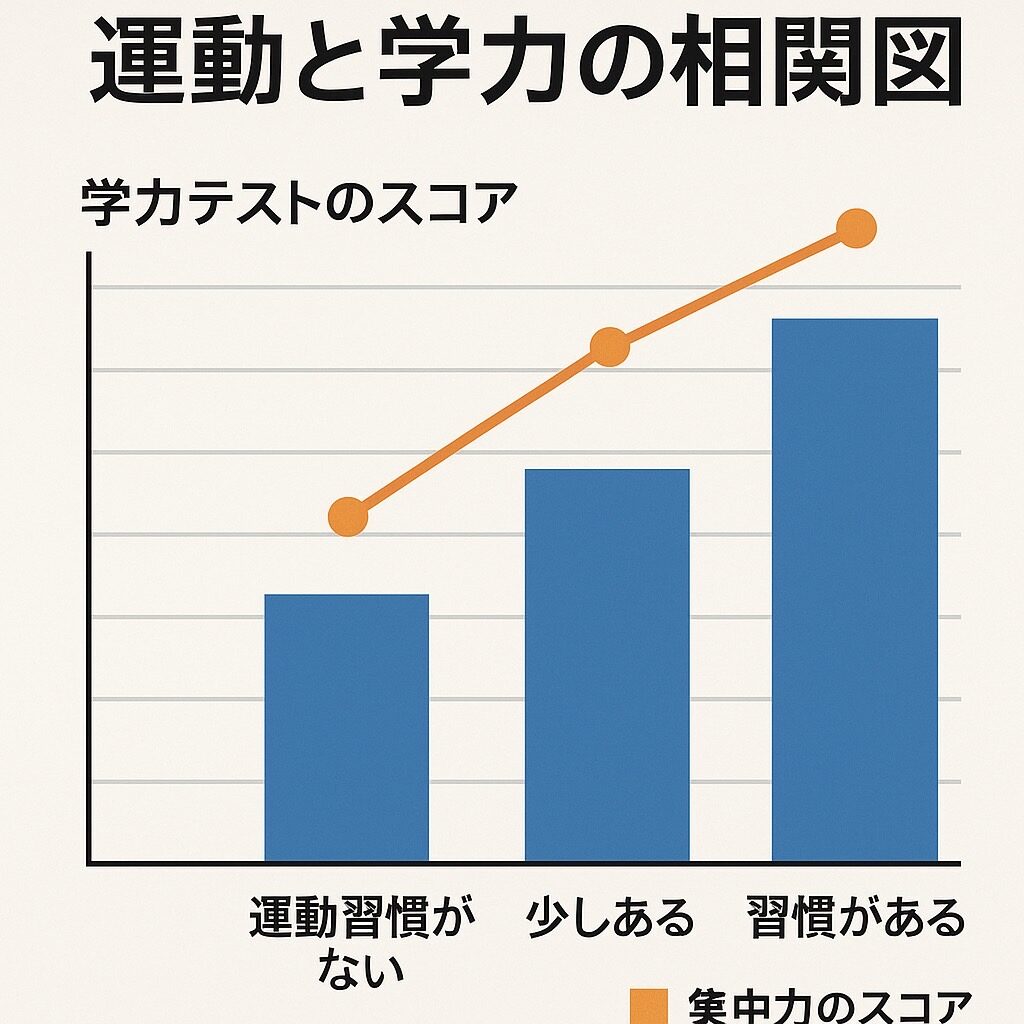

✅ 運動と学力には相関関係がある

実は、運動と学力の間には“相関関係”があることが、国内外の研究で報告されています。

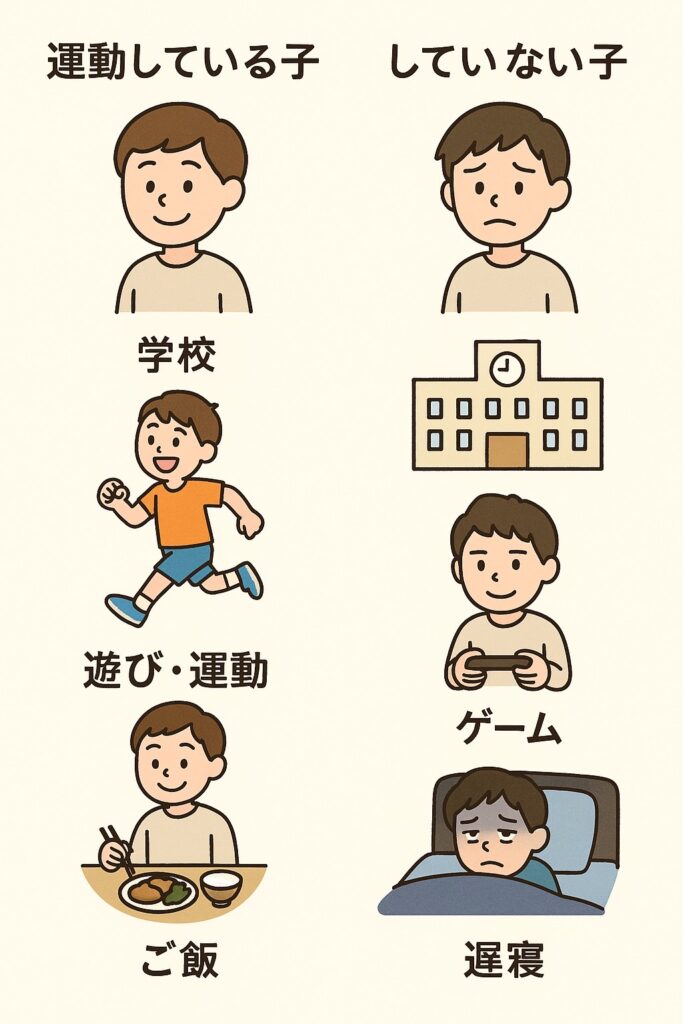

例えば、運動習慣のある子どもは、そうでない子どもよりもテストの成績が高い傾向にあることが、多くの調査で明らかになっています。

✅ 研究の一例(日本・海外両方)

📚 日本の研究例

文部科学省の「体力・運動能力調査」では、体力テストの点数が高い子どもほど、学力調査の平均正答率も高い傾向が確認されています(※令和元年度調査)。

🌎 海外の研究例(アメリカ)

アメリカ・イリノイ大学の研究では、定期的な有酸素運動をしている小学生は、前頭前野(考える力に関わる部位)の活動が活発で、記憶や集中力が高いという結果が出ています(Hillman et al., 2009)。

つまり、「体を動かすこと=勉強ができるようになる」というわけではありませんが、運動を通じて脳の働きが良くなり、学びやすい状態をつくってくれるのです。

逆に言えば、運動不足のまま勉強だけ頑張っても、集中力や思考力が伸びにくいこともあるのです。

まとめ:遊びや運動は“未来への投資”

ゲームや動画の世界も楽しいですが、子どもの脳と身体の発達には「リアルな体験」が欠かせません。

小さなころにいっぱい遊び、たくさん動いた子は、学力も運動能力も、そして自己コントロール能力も育ちやすいことがわかっています。

ぜひ「遊び=学び」ととらえて、のびのびと動ける時間を大切にしてあげてください。

コメント