■はじめに:なぜ今「世代ごとの教育観」が注目されるのか

今の子どもたちと向き合っていると、「昔はこうじゃなかった」「最近の子はすぐ諦める」と感じることはありませんか?

それは子どもが変わったのではなく、「育て方」と「社会の価値観」が大きく変わったからです。

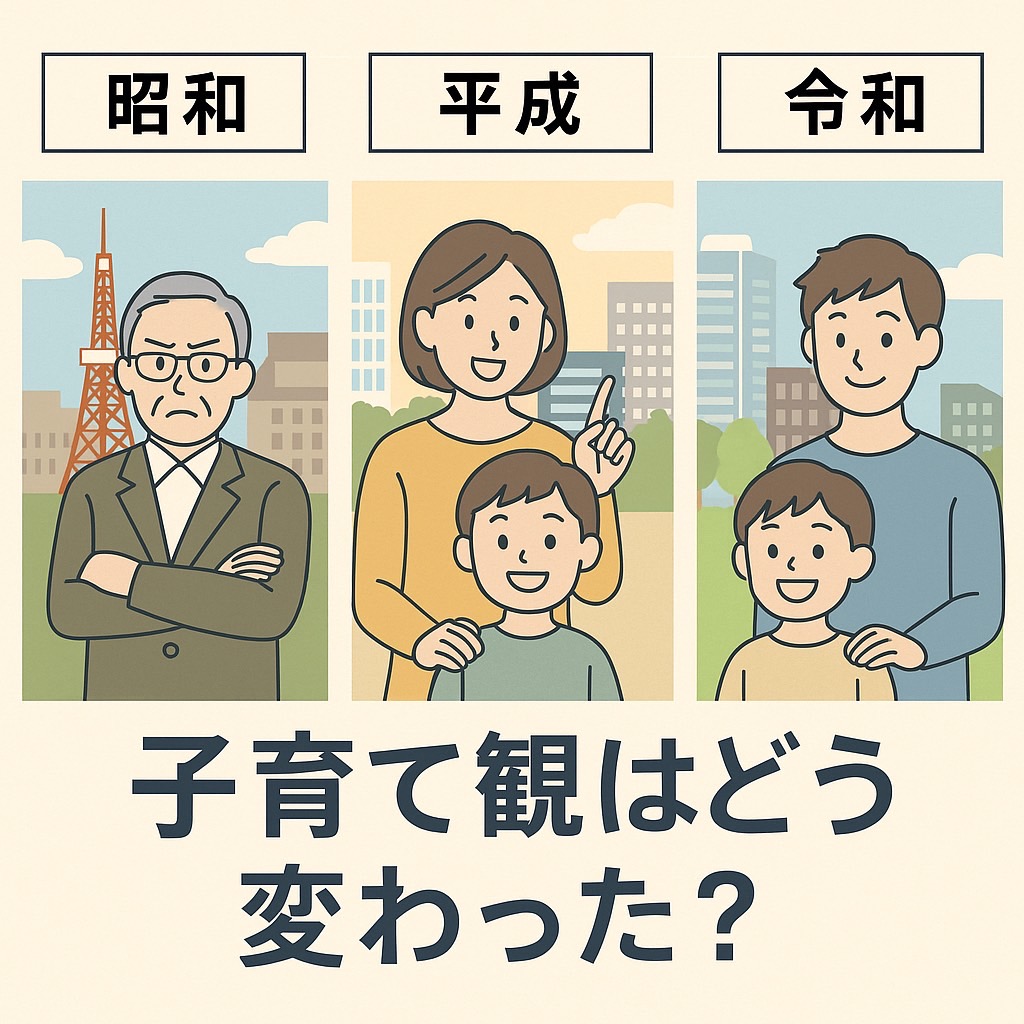

昭和・平成・令和という時代の中で、子育て観や教育方針、親の関わり方は驚くほど変化してきました。

この記事では、世代ごとの特徴や変化をわかりやすく紹介しながら、

今の子どもたちに本当に必要な関わり方とは何かを一緒に考えていきます。

■昭和の子育て:我慢・根性・集団の中で育つ

昭和の時代は、「親や先生に叱られるのは当たり前」という価値観が根強くありました。

体罰も一般的で、「怒られて育つ=愛されている証」とすら捉えられていました。

特徴的だったのは以下のような傾向です

• ✏️ 教育は「型にはめる」ことが中心

• 👨🏫 学校も家庭も「一律に育てる」指導スタイル

• 💪 我慢や根性を美徳とする

• 👨👩👧👦 集団でのルール・役割を重視

「個性よりも協調性」「自由よりも責任」が大切にされていた時代。

この時代に育った人たちは、我慢強く、人の話をしっかり聞ける力が育まれていました。

■平成の子育て:個性尊重と自己肯定感の時代

バブル崩壊後、社会が混乱し始めた平成。

「詰め込み教育」から「ゆとり教育」へと転換し、子どもの心の成長や個性が重視されるようになりました。

• 🎨 個性を認めることが重要視される

• 👂「叱る」より「話し合う」スタイルへ

• 💬 子どもの気持ちを尊重した関わり

• 🏫 教育現場では「自己肯定感」の育成がキーワードに

ただし、この変化によって親が「叱れない」「指示ができない」状態になるケースも増加。

“怒らずに育てる”ことが目的になり、指導の軸が曖昧になった家庭も見受けられました。

■令和の子育て:共感と選択の時代へ

スマホやSNSが当たり前になった令和の時代。

情報量の多さ、価値観の多様化、そして親自身も不安定な働き方にさらされるなかで、

子育てはますます「共感と選択」がキーワードになってきました。

• 📱 情報が多すぎて迷いやすい

• 🤝 子どもとフラットに関わる親が増加

• 💻 オンライン学習や習い事の多様化

• 🙋♂️ 子どもが「自分で選ぶ」機会が増えている

一方で、「正解がわからない」「子どもの意思を尊重しすぎて振り回される」親も少なくありません。

■家庭の変化:共働き・核家族・スマホ社会が与える影響

子育てを取り巻く環境も激変しています。

• 👨👩👧👦 核家族化 → 祖父母のサポートが得られにくい

• 👩💼 共働き世帯 → 子どもと過ごす時間が減少

• 📱 スマホ・SNS → 親子の会話が減る/発達への影響も

• 🏠 地域のつながりの希薄化 → 子どもの社会性が育ちにくい

「家での教育力」がますます問われる時代になっているのです。

■世代ギャップが起こすすれ違いとは?

「最近の若い親は…」

「昭和の考えは古い!」

こうした声は、親世代と祖父母世代のすれ違いを生むことがあります。

しかし大切なのは、“どちらが正しい”ではなく、

「それぞれの時代背景を理解し、活かすこと」です。

昭和的な“しつけ”の良さと、令和的な“共感力”のバランスを取ることで、今の子どもたちに最も必要な関わり方が見えてきます。

🔍 昭和・平成・令和 世代別の子育てスタイルと特徴

【昭和一桁〜20年代】(1925〜1949年) 【時期】戦前〜戦後直後

【親としての特徴】厳格な親が多い・家長制度が色濃い

【価値観・育児スタイル】“しつけ第一”・子どもは親の言うことを聞くもの・叱る・体罰が当然

【昭和30〜40年代】(1950〜1969年) 【時期】高度経済成長期

【親としての特徴】「叱って伸ばす」が当たり前・父は厳格、母は教育係

【価値観・育児スタイル】努力・根性・我慢を重視・集団生活での協調性重視

【昭和50〜60年代】(1970〜1984年) 【時期】団塊ジュニア〜バブル期

【親としての特徴】親の価値観に疑問を持ち始める・“口うるさい”世代

【価値観・育児スタイル】自由や個性に目を向けるように・家庭内での会話が増える

【平成元年〜平成10年代】(1989〜2000年代前半) 【時期】ゆとり・氷河期世代

【親としての特徴】“叱らない育児”に移行・友達のような親子関係

【価値観・育児スタイル】自己肯定感を育てる子育て・共感・対話を重視

【平成後期〜令和】(2000年代後半〜) 【時期】デジタルネイティブ世代

・親としての特徴】スマホ世代の親・子どもの自立性を尊重

【価値観・育児スタイル】情報過多で迷いやすい・叱る基準が曖昧になりがち

✨ 年代別のまとめポイント

• 昭和前期:戦後の混乱期、命を守ることが第一。厳しく育てる文化が強い。

• 昭和中期:家族・学校・地域で「一斉に育てる」スタイル。言われたことを守る子どもが理想像。

• 昭和後期〜平成初期:個性や多様性に光が当たり始めるが、親はまだ「昭和的指導」。

• 平成後期〜令和:親が迷いながら子育てしている時代。情報や選択肢が多く、家庭ごとの差が大きくなる。

このように、生まれた年代によって親自身の価値観・教育観が大きく違うことがわかります。

■今の親世代に伝えたい3つのポイント

①愛情は「伝え方」で変わる 怒らなくても、しっかりと「気持ちは伝える」ことが大切。

②時代に合わせて“しつけ”もアップデートを

昭和のルールがそのまま通じるとは限らない。今に合った方法を学ぶことも大切。

③“親も学び続ける存在”であること

迷いながらでも、子どもと一緒に成長していく姿が、最も信頼されます。

まとめ:どの時代でも「愛されている実感」が何よりの土台

昭和、平成、令和と、時代が移り変わっても、

子どもにとって一番大切なのは「自分は大切にされている」という実感です。

叱る・叱らないに関係なく、

「親が本気で向き合ってくれている」という信頼こそが、強く、優しい子供が育ちます。

コメント