■はじめに

近年、子どものしつけや教育について「父親の存在感が薄れている」と感じる場面が増えてきました。昭和の時代には「怖い父親」が家庭の中での威厳を保ち、子どもに対して厳しさをもって接していた一方、令和の今は父親が“優しい存在”として描かれることが多くなっています。

果たして、この変化は子どもにとって良いことなのか。それとも、子育ての中で見落とされがちな“父性”の役割を見直す必要があるのか。この記事では、戦後から現代にかけての「父親像」の変化と、その家庭や子どもへの影響について考えてみましょう。

■昭和の父:厳しさと背中で語る存在

昭和30〜50年代の日本では、父親は家庭の中で「絶対的な存在」でした。

• 子どもは“父の帰宅時間”を恐れ、

• 食卓では父が一番に箸をつけ、

• 叱られたときには無言の威圧で空気が一変する…。

そんな家庭像が当たり前でした。

背景には、戦後の混乱を乗り越え、日本の復興と成長を担った父たちの「仕事=責任」という強い使命感がありました。子育ては母親に任せるものとされ、父親は“背中で語る”存在として、家庭の中では言葉よりも態度でしつけをしていたのです。

■平成の父:優しく、距離の近い存在へ

平成時代に入ると、男女雇用機会均等法や育児休業制度の整備により、父親の家庭参加が少しずつ進み始めます。

それに伴い、父親像にも変化が起こりました。

• 「叱る父」から「話す父」へ

• 子どもの目線で接することが大切に

• 「厳しさ」よりも「共感」や「理解」が重視されるように

この時代は、教育の中でも“自己肯定感”がキーワードになり、叱るよりも子どもを「認める」「受け入れる」育て方が支持されました。家庭では父親も「良き相談相手」としての立場が求められ、友達のような関係性を築くことが理想とされました。

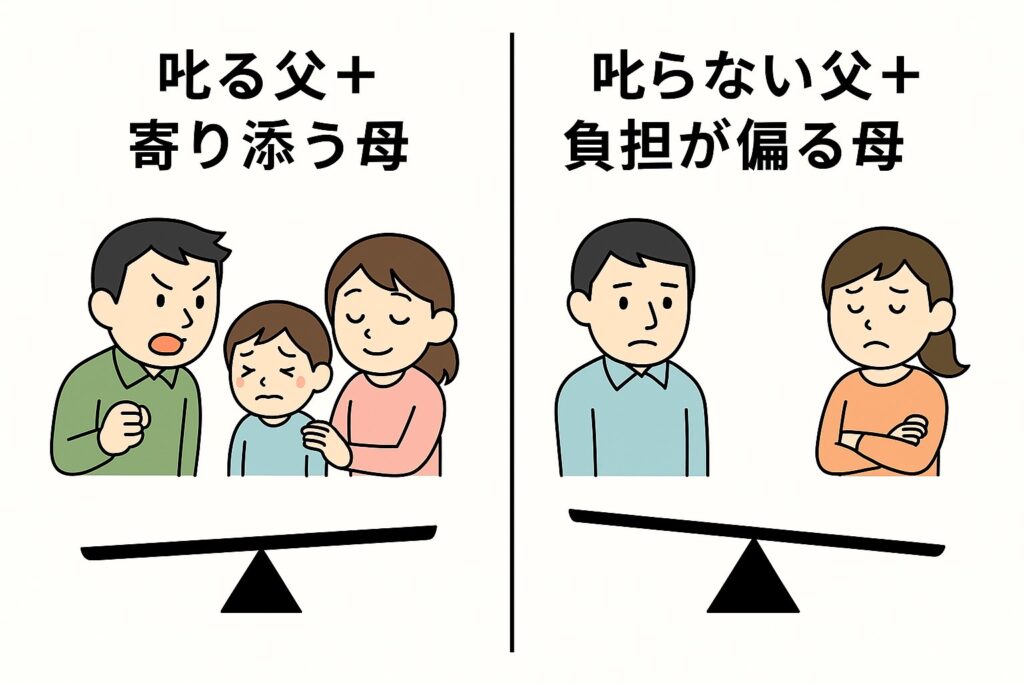

■現代の父:優しさの裏に潜む“曖昧な立ち位置”

令和に入り、さらに多様化する家庭の形や働き方に伴い、父親の役割も多様化しています。しかし、その中で見えてきたのが「父性の希薄化」という問題です。

• 子どもを“叱れない”父親

• 家庭内での主導権を母親に任せきり

• 何かあっても「ママに聞いて」と逃げる

このような場面は少なくありません。

結果、母親だけがしつけや教育の責任を背負い、疲弊してしまう家庭も増えています。

また、「父親から叱られた経験がない」子どもたちは、社会の中で“厳しさ”に直面したときに耐性を持たず、心が折れやすい傾向も見られます。

■父親不在の家庭では何が起きるか

戦後すぐの時代には、多くの家庭が「父親不在」という現実を抱えていました。戦争で父を亡くした子どもたちや、単身赴任や長時間労働による実質的な不在なども含め、「父親からの教育的介入がない」状態で育つケースは意外に多いのです。

こうした家庭では、母親や祖父母、地域との繋がりがその役割を補っていました。

しかし現代は、地域社会や親戚付き合いが希薄になり、補完が利きづらくなっています。

その結果、「父性」や「権威的な存在」がないままに子どもが育ち、家庭内で“軸”を持ちづらくなることも。

■父親が果たすべき役割とは?

ここで、あらためて「父親に必要な役割」について考えてみましょう。

✅ 威厳ある存在であること

厳しく叱る必要はありませんが、「この人の言うことは聞かなければ」と思わせるだけの“威厳”は重要です。

✅ 一貫した態度と判断

母親と同じ目線でしつけに関わり、「お父さんはいいよ」と甘やかすような態度はNG。親としての一貫性が信頼を生みます。

✅ 背中で語る姿勢

今も昔も「子どもは親の背中を見て育つ」という事実は変わりません。

責任感・仕事への姿勢・人との関わり方など、大人としての在り方を見せることが父親の大きな役割です。

■海外ではこんな研究もされている・・・

発達心理学・家族心理学・教育学などの分野で多くの研究がされています。以下にいくつかの代表的な視点と研究知見を簡単にまとめます。

🔸1. 【父親のしつけスタイルと子どもの自制心】

• 適切な叱責(感情的でない・一貫した叱り)を行う父親の子どもは、

→ 自制心・自己調整力・道徳的判断力が高い傾向があると報告されています。

• 一方で、まったく叱らない・放任する父親の子どもは、

→ ルール意識が低く、衝動的・反抗的な行動が出やすいことが指摘されています。

(参考:Baumrindの養育スタイル理論)

🔸2. 【“厳しすぎる叱り”のリスク】

• 怒鳴る、感情的に怒る、暴力をともなう叱りは

→ 恐怖・不信感・情緒不安定を引き起こし、

将来の人間関係や精神的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

• つまり、「叱る」か「叱らない」か、ではなく

→ 「どのように叱るか」が最も重要だと考えられています。

🔸3. 【父親の関わりと子どもの社会性】

• 父親の存在感があり、かつ情緒的にも関わる家庭では

→ 子どもの社会性・対人スキル・自己肯定感が高いという研究があります。

• 逆に、「叱らない父親=無関心な父親」の場合は

→ 情緒の安定・信頼形成に悪影響が出ることも。

🔸4. 【文化差・世代差の影響】

• 昭和・平成・令和と「叱る」ことの意味や捉え方は大きく変化しています。

→ 戦後の“厳しいしつけ”が評価された時代から、

現代では“共感”や“自己肯定感”を重視する方向に変わっています。

• この変化により、「叱れない親」や「叱ることへの罪悪感」を持つ親が増え、

それがしつけのブレや親の不安にもつながっています。

📝研究例の一部

• Michael Lamb(父親研究の第一人者)

→ 父親の関与の質が、学業成績や社会的成熟に影響を与えると示す。

• Baumrind(権威型 vs 放任型の養育スタイル)

→ しっかり叱りつつも愛情を示す「権威型」が最も望ましい。

【タイプ】感情的に叱る父

【子への影響】恐怖・反抗心

【傾向】ネガティブな影響が多い

【タイプ】一切叱らない父

【子への影響】自己中心的・ルール無視

【傾向】自律性に課題

【タイプ】適切に叱る父

【子への影響】自律・協調・社会性UP

【傾向】最も好影響が多い

おわりに

時代と共に、子育てのスタイルや親の在り方は大きく変わってきました。

しかし、どんな時代であっても「父性」が持つ影響力は決して小さくありません。

叱るか叱らないかの問題ではなく、子どもが「父」という存在をどう感じ、どう受け止めて育つのかが本質なのです。

家庭という小さな社会の中で、父親がしっかりとした“柱”になることで、子どもは安心して成長し、やがては社会の中でも自立していけるようになります。

今一度、家庭における“父の役割”を見直してみてはいかがでしょうか。

コメント