はじめに:「このまま習い事を増やしても大丈夫かな…?」

ある日、リハビリの現場で利用者さんと話していたとき、こんなテーマが挙がりました。

「子どもの習い事って、いくつくらいが一番良いんでしょうね?」

確かに、子どもの可能性を広げたい、成長を応援したい――そんな思いで習い事をさせるご家庭は多いと思います。

でも、詰め込みすぎて疲れてしまったり、どれも中途半端になったりする心配もありますよね。

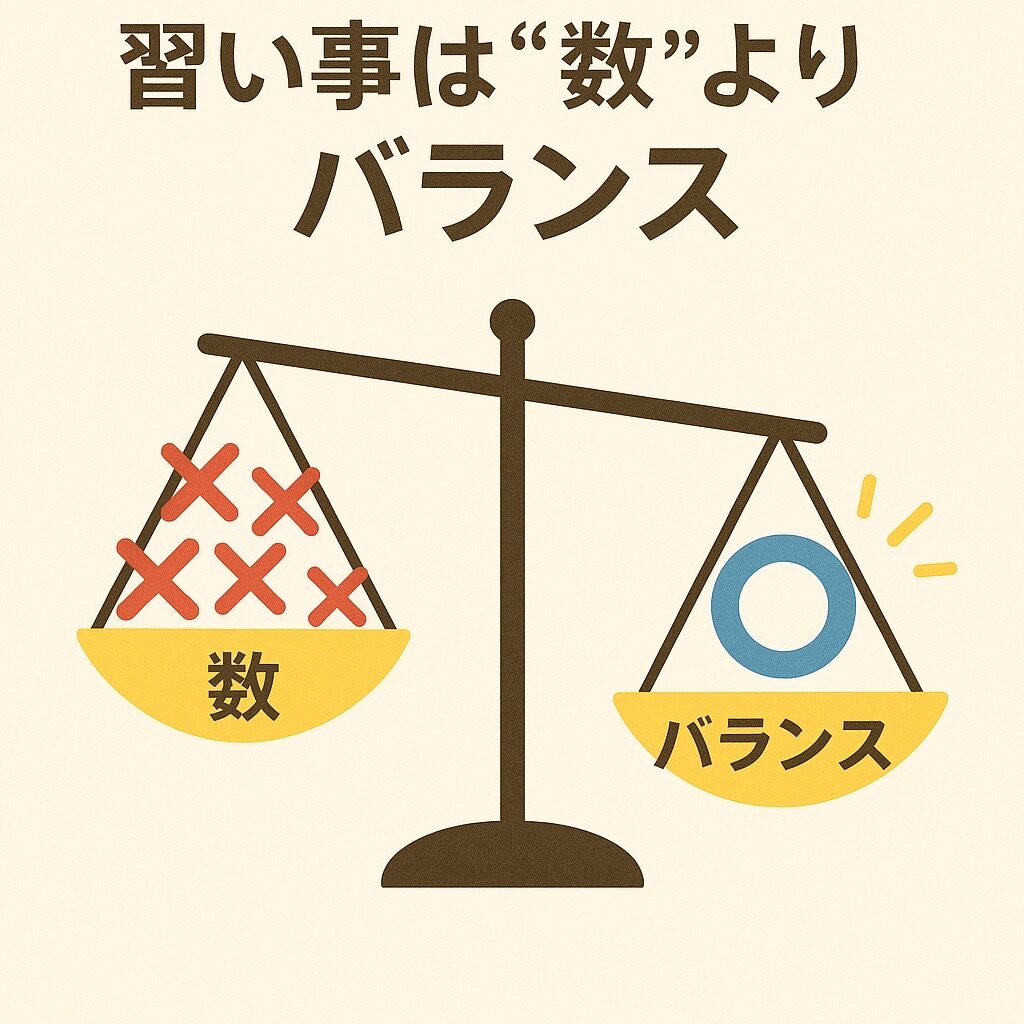

今回は、「習い事の適正な数」について、発達・身体・心理の3つの視点から考えてみたいと思います。

習い事はいくつがちょうどいいの?

結論からお伝えすると―

理想は「1〜2個」、多くても「3個まで」がバランス的におすすめです。

これは、単に子どもの体力的な問題ではなく、「脳の整理力」「継続性」「心の余裕」などを総合的に考えた上での目安です。

もちろん、すべての子どもに共通する“絶対的な正解”はありません。

でも、「数」ではなく「バランス」と「深さ」を意識することが、実は一番大切なのです。

なぜ「1〜2個」がちょうどいいのか?

① 発達の視点:脳は“詰め込み”に弱い

子どもの脳はまだ発達段階にあり、複数の新しい情報や動きを同時に処理するのが苦手です。

習い事が多すぎると「理解しきれないまま、次のことに取り組む」ことになり、結果として消化不良に。

→ “学ぶ機会”より“定着する時間”の方が重要

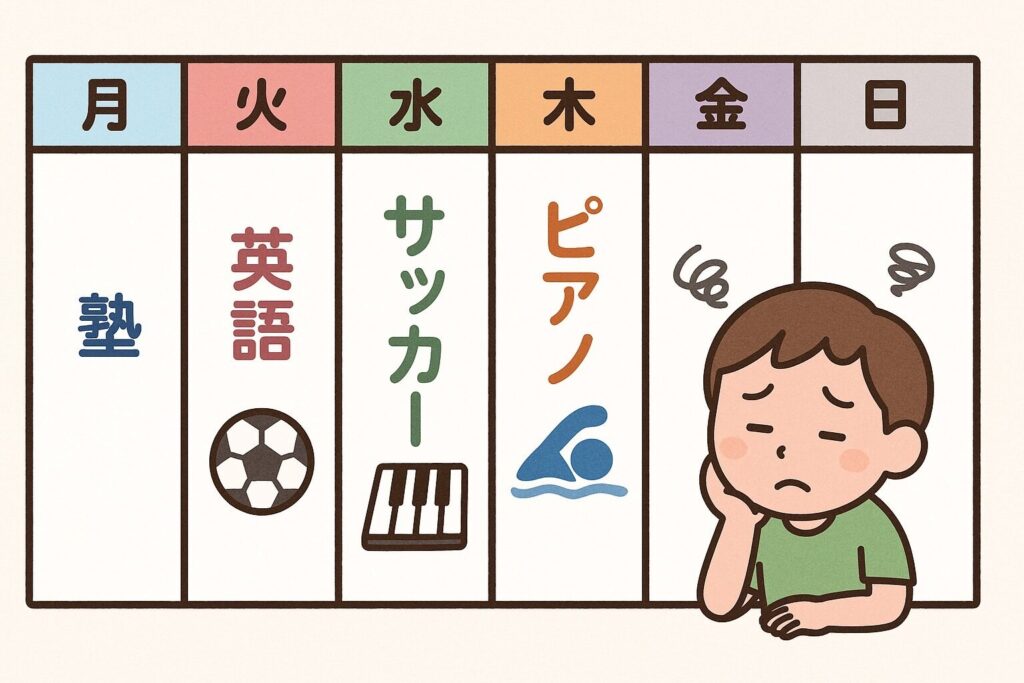

② 時間の視点:週1では上達しにくい

よくあるのが、「週1で4つの習い事」パターン。

これだと、それぞれの習い事に向き合う時間が少なく、「慣れる」程度で止まってしまいがちです。

スポーツでも音楽でも、成長には“繰り返し”が不可欠。

→ 結果的に「全部やってるのに、どれも伸びない…」という事態に。

③ 心の視点:余白がなくなると続かない

習い事で1週間のスケジュールが埋まってしまうと…

• 自由に遊ぶ時間がない

• 家族との会話が減る

• 1人で考える時間がない

これらはすべて「感情の整理」や「社会性の成長」にとって必要不可欠な要素です。

→ “空白の時間”があるからこそ、習い事も意味を持つ

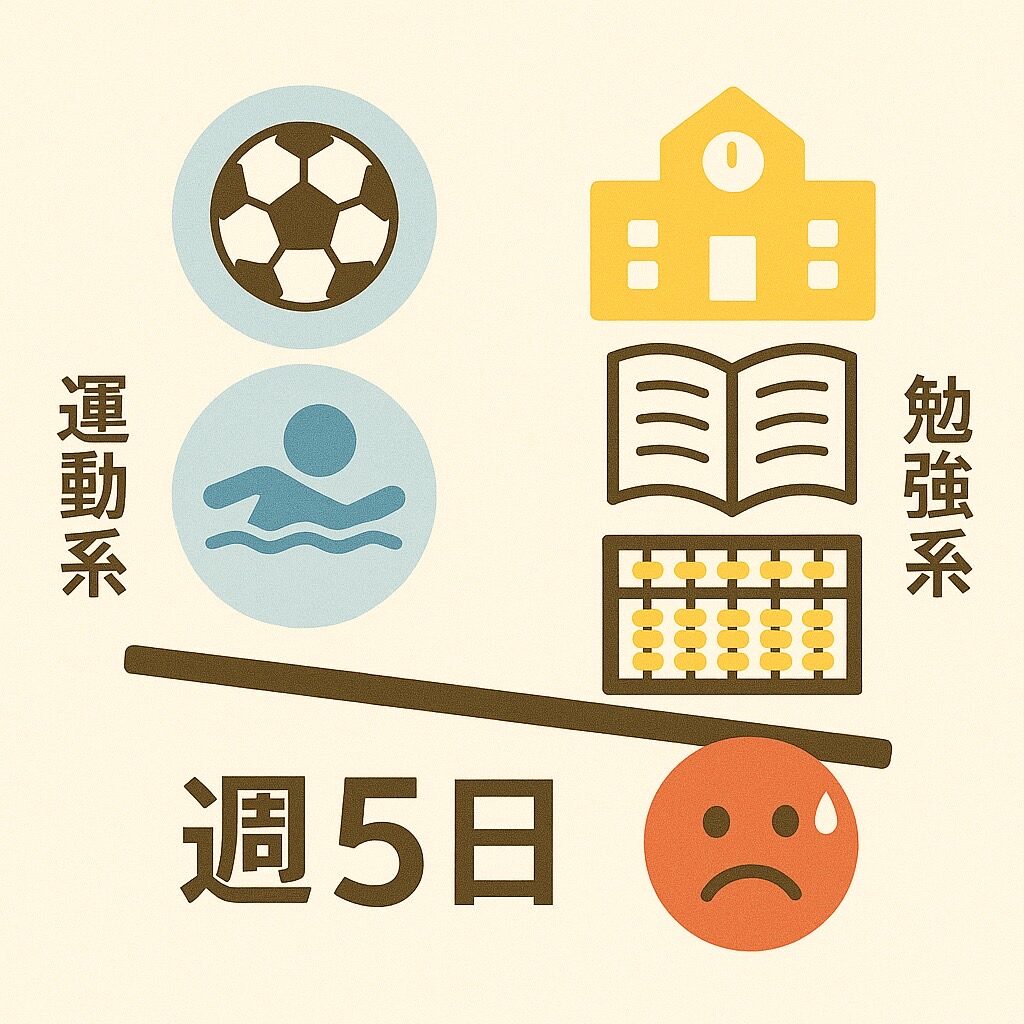

座学系(塾・英語など)も含めて考えよう

「うちはスポーツ2つだけだから大丈夫!」

と思っていても、実は塾や英語教室、そろばんなども入れると1週間の外部活動が5回以上…というケースもあります。

塾や学習系も立派な“習い事”。

脳への負荷やスケジュールの圧迫を考えると、全体のバランスを見直すことが必要です。

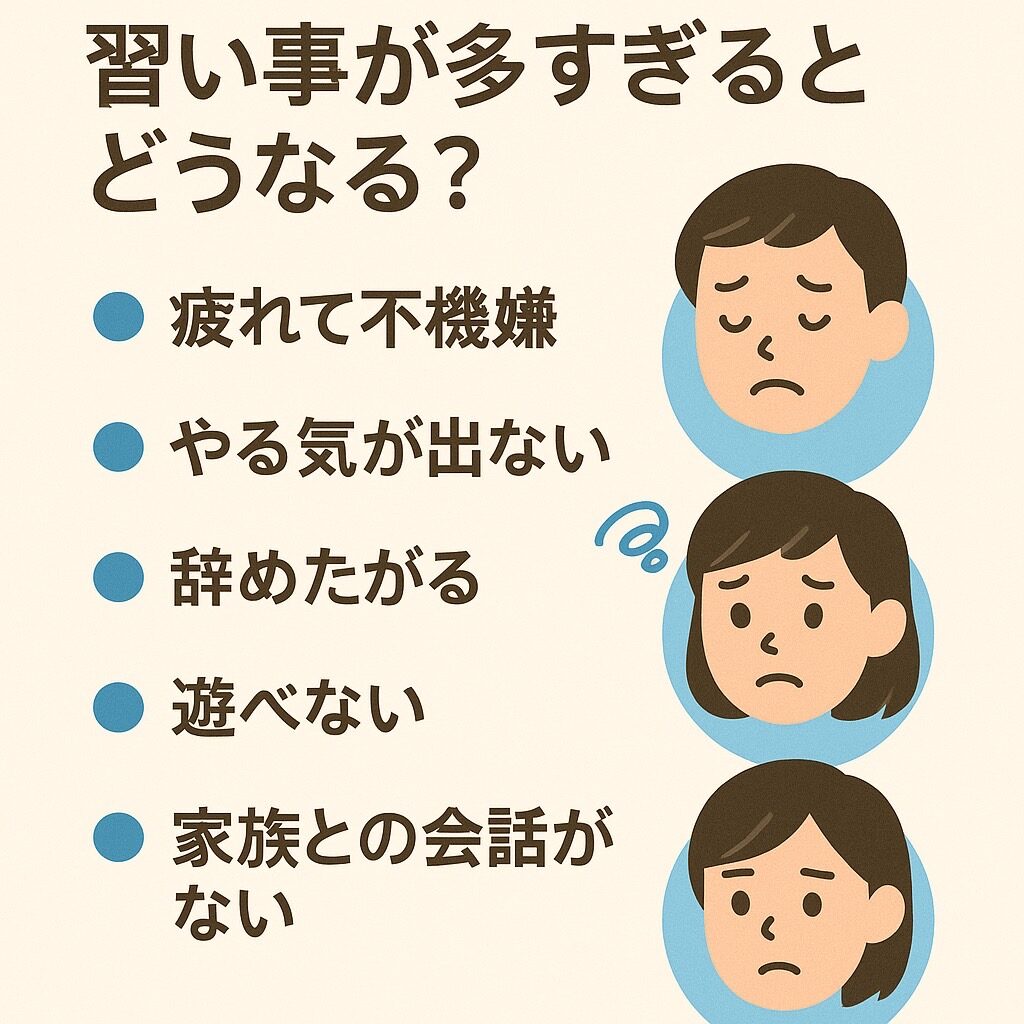

習い事が多すぎると起こるリスク

• 「行かされている」感覚になり、やる気が低下

• 急に「全部辞めたい」と言い出す

• 疲労・ストレス・不機嫌が増える

• 集中力や学力の低下(脳が疲れている)

• 体力や感覚の発達が遅れる(遊び不足)

→ これはすべて、“子どもの心と身体のサイン”です。

習い事の「数」よりも大事な3つのこと

視点 質問

① 継続性 本人が楽しんで長く続けられているか?

② 主体性 「やりたい」「楽しい」と感じられているか?

③ バランス 遊び・休み・学校・家族時間との調和があるか?

→ この3つがあれば、たとえ1つの習い事でも子どもはしっかり伸びていきます。

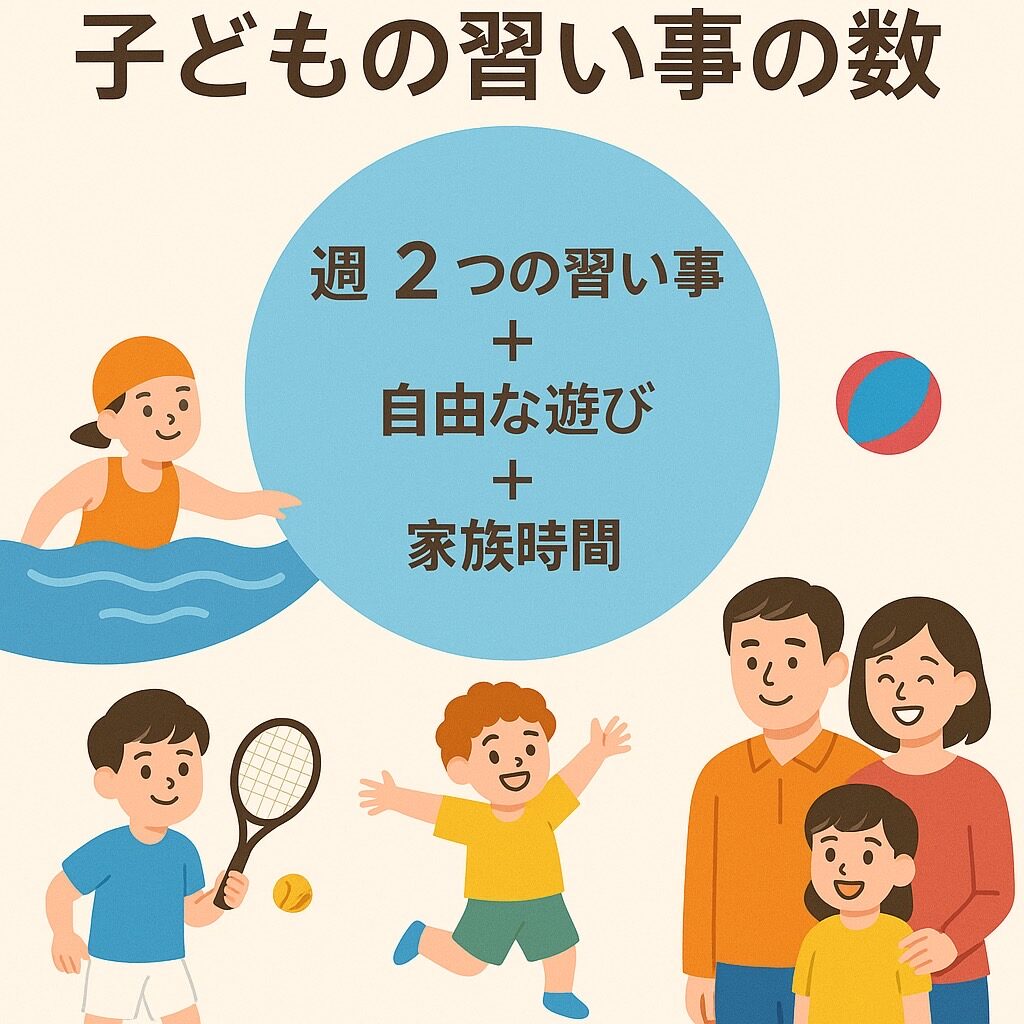

理想のスタイルは「少数精鋭+自由時間」

たとえばこんなスケジュールはいかがでしょう?

• 月:何もしない(自由時間)

• 火:サッカー

• 水:遊び

• 木:ピアノ

• 金:自由 or 週末の塾

• 土日:家族時間+練習や試合

→ 習い事は「2つまで」、あとは“あえて空けておく”。

この余白が、創造性や自己肯定感、集中力を育ててくれます。

おわりに:あなたの子にとっての“最適”を考える

「習い事は多い方が良い」

「たくさん経験させたい」

その気持ちはとてもよくわかります。

でも、数を増やせば良いというものではなく、

「子どもが自分らしく、心から楽しく成長していける環境を整えてあげる」ことが何より大切です。

コメント