はじめに

「赤筋・白筋って、生まれつき決まっているんでしょ?」

「じゃあ食べ物やトレーニングで筋肉は変えられないの?」

実はこの問いには、“半分正解、半分誤解”があります。

筋肉のタイプそのもの(赤筋・白筋の割合)は、ある程度遺伝で決まっています。でも、その筋肉が“どう働くか”は、食事やトレーニングによって変えられるのです。

今回は、子どもの運動指導や栄養サポートに役立つ「筋肉タイプと栄養の関係」についてわかりやすく解説していきます。

筋肉タイプは生まれつき決まっている?

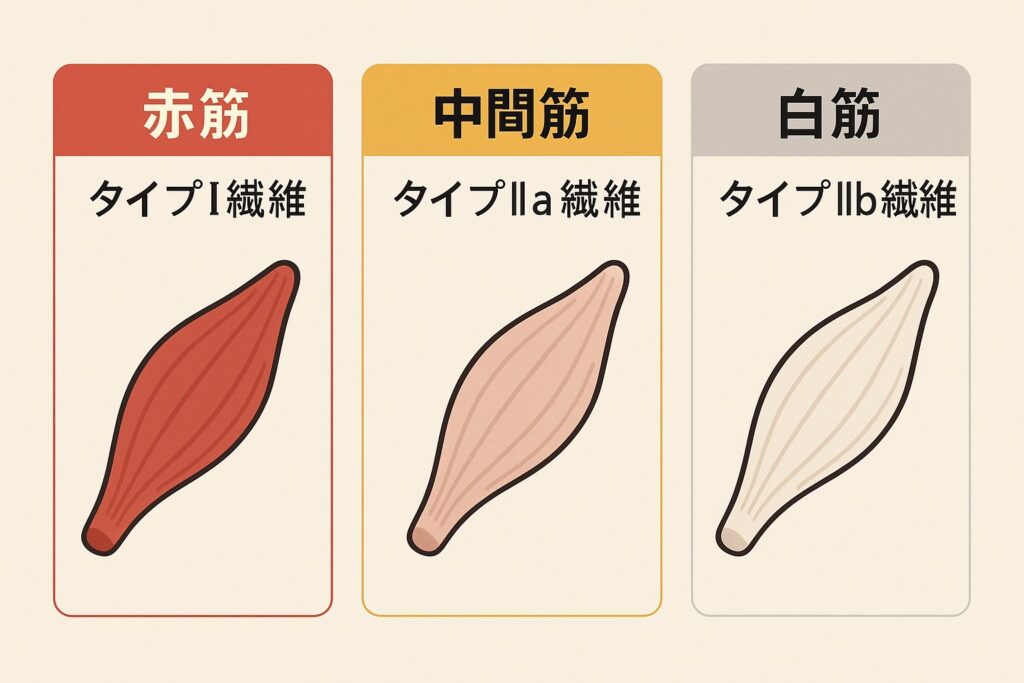

筋肉は「骨格筋」に分類され、次のような性質を持つ筋線維からできています。

筋線維の種類 特徴 呼び名

タイプ1繊維(赤筋) 疲れにくく、持久的 遅筋

タイプ2繊維(白筋) 瞬発的で強い力が出せるが疲れやすい 速筋

タイプ2a繊維 赤筋と白筋の中間的な性質 中間筋

この「筋線維の割合」は、ある程度遺伝で決まっており、

・持久系が得意な子(赤筋が多め)

・瞬発系が得意な子(白筋が多め)

という特徴が見られるのは自然なことです。

では、食事ではこのタイプを変えられないのか?

答えは、「タイプ自体は変えにくいが、働き方=機能は大きく変えられる」です。

働き方ってどういうこと?

例えば同じタイプの筋線維でも…

• エネルギー効率よく動くかどうか

• 疲れやすいかどうか

• 回復が早いかどうか

これはすべて筋肉の“中身の状態”や代謝の仕組みに関係しています。

つまり、筋肉の質・働きやすさは、環境や栄養で変化するということです。

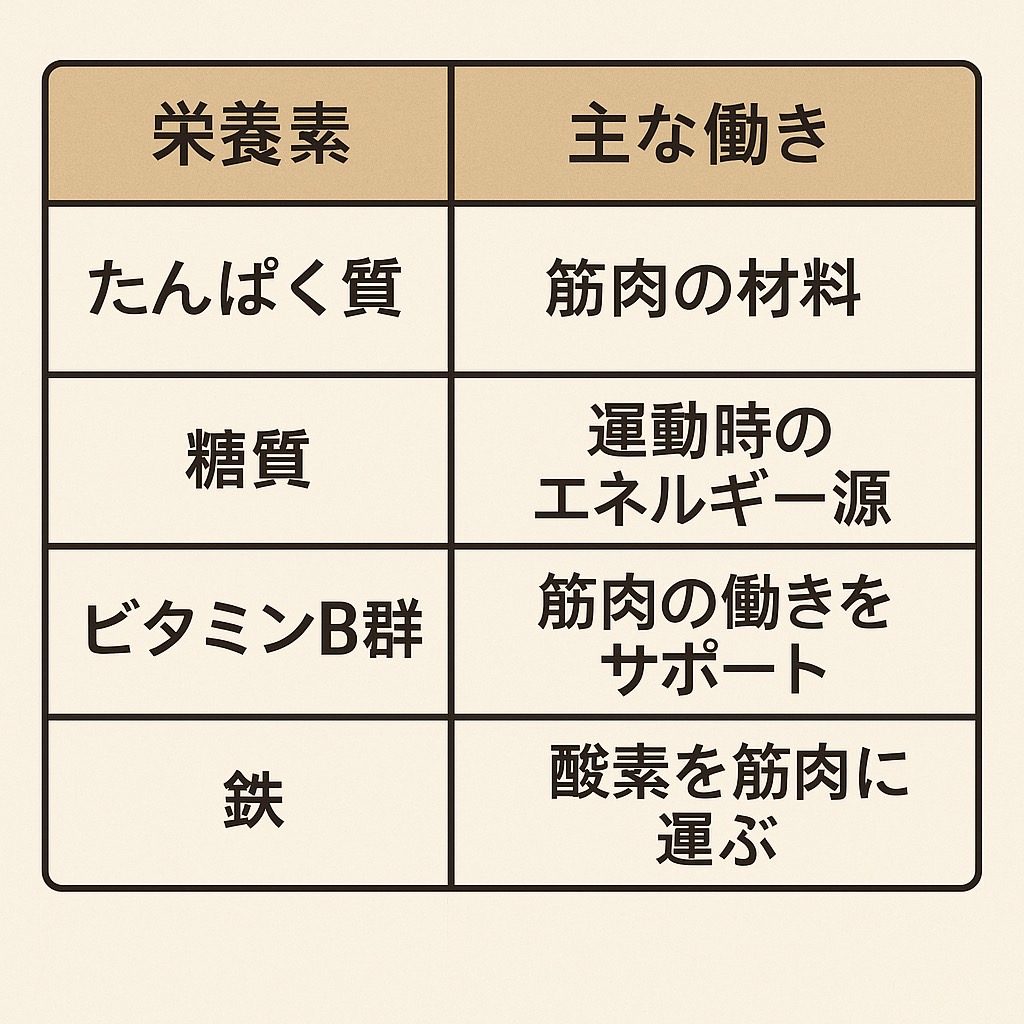

筋肉に影響する栄養のチカラ

食事を通じて筋肉に届く栄養は、運動時のパフォーマンスや疲労回復に直接影響します。

栄養素 筋肉への影響

炭水化物(糖質) エネルギー源となり、パワーや持久力に直結

タンパク質 筋繊維の修復と合成に必要(筋肉の材料)

鉄分 酸素を運ぶヘモグロビンの材料→持久力UPに関与

ビタミンB群 筋肉内でのエネルギー代謝を助ける

ビタミンD・カルシウム 骨や筋の発達・神経伝達を支える

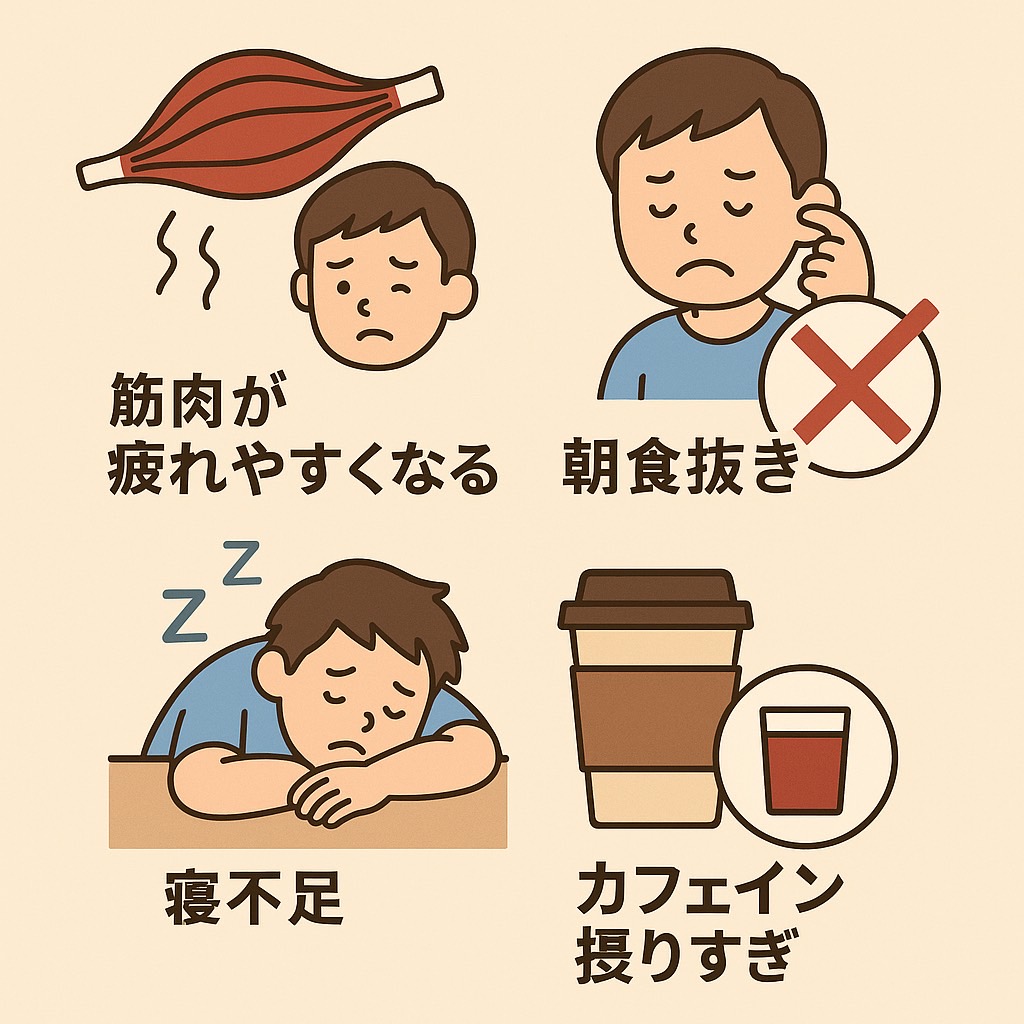

とくに子どもは成長中で代謝も高く、「栄養が不足すると疲れやすくなる・ケガをしやすい」など、筋肉の働きが本来の力を発揮できなくなることもあります。

筋肉は「使い方」と「栄養」で変わる!

先ほどのタイプ2a(中間筋)は、トレーニングや栄養によって赤筋寄りにも白筋寄りにも育つと言われています。

ここで大事なのは、トレーニングの仕方と、それを支える栄養の補給です。

【例】ダッシュ練習+十分な炭水化物とたんぱく質

→ 瞬発力の筋肉が効率的に育ち、出力もアップ!

【例】長距離走+鉄・ビタミンB群を含んだバランス食

→ 赤筋の働きがスムーズになり、酸素利用効率が高まる!

つまり、食事が整うことで「筋肉のポテンシャルを最大限に引き出す」ことができるのです。

⸻

よくある誤解:「食事だけで筋肉はつかない?」

これは事実ですが、裏を返せば…

食事が整っていないと、いくら練習しても筋肉は“思ったようには育たない”

→ 質の低いトレーニングになってしまう可能性もある

ということでもあります。

だからこそ、運動量の多い子どもにとっては「栄養が足りているか?」という視点がとても大切です。

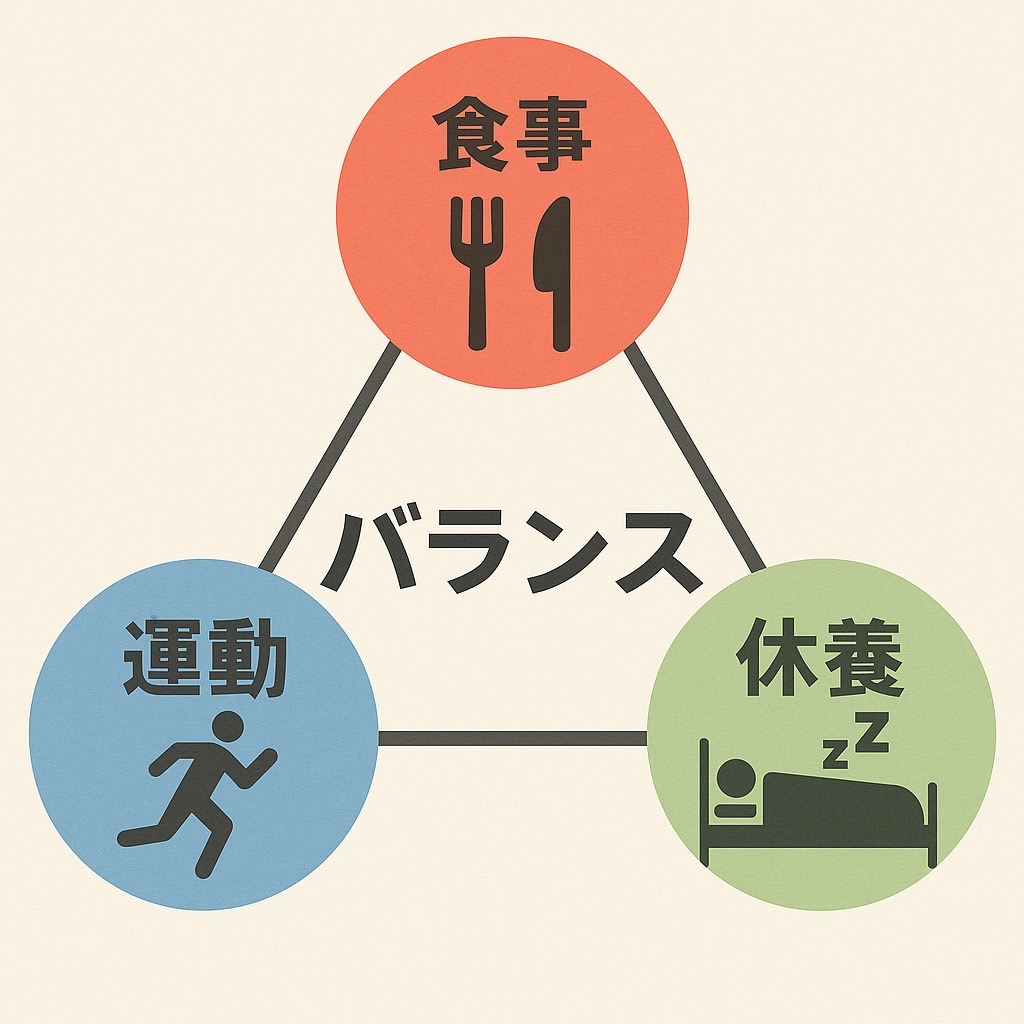

食事×トレーニング×回復=筋肉の“働き”を育てる

筋肉は生まれつきの要素もありますが、それ以上に、

「どう使うか・どう支えるか」で質が変わる“育てる器官”です。

子どもたちにはぜひ、次の3つをバランスよく大切にしてもらいたいです👇

• 食べる(栄養)

• 動く(運動・トレーニング)

• 休む(睡眠・回復)

この3つが揃ってこそ、筋肉は本来の力を発揮し、成長期の体づくりにもつながっていきます。

まとめ

• 筋肉タイプは生まれつきある程度決まっている

• でも“筋肉の働き方”は、栄養やトレーニングで大きく変えられる

• 特に食事は、筋肉のポテンシャルを引き出す大切な要素

• 子どもたちには「栄養×運動×回復」の土台を意識させたい

子どもたちにとってはどの栄養素も重要な役割を果たします。

バランスよく食事することを意識しましょう!!

コメント