~親が知っておくべき“運動の今~

■はじめに:え?記録更新してるのに運動能力は下がってる?

最近のニュースで「中学生が日本新記録!」「高校生が世界大会で入賞!」といった明るい話題を目にすることが増えました。

一方、学校現場やスポーツ指導者の声を聞くと、「昔の子に比べて今の子は体力がない」「片足でバランスが取れない子が多い」という声も。

「記録は伸びているのに、運動能力は下がっているってどういうこと?」

このギャップに疑問を感じた保護者の方も多いのではないでしょうか。

実はこれ、今の時代ならではの“二極化”が起きているのです。

■トップ選手は“科学”の力でどんどん進化している

記録が伸びている背景には、間違いなく「スポーツ科学の発達」があります。

• 動作分析や筋電図などの計測技術

• 効率的なトレーニング理論(超回復・可動域・プライオメトリクス)

• 栄養管理、睡眠の質、リカバリー法の進化

• 競技に特化した用具(スパイク、シューズ、トラック素材)

つまり、トップアスリート”の世界は、もはや努力や根性だけではなく、科学的アプローチによって記録が引き上げられているのです。

■一方で…子ども全体の平均体力は落ちている現実

文部科学省が毎年発表している「全国体力・運動能力調査」では、以下のような傾向が見られます。

• 握力・50m走・ボール投げ → 昭和後期よりやや低下

• 持久力やバランス能力 → 外遊びの減少とともに低下傾向

• 姿勢・柔軟性の問題 → 長時間のスマホ・ゲームが影響

例えば、昭和の子どもたちは学校が終わると公園で缶蹴りや鬼ごっこをし、自然と体力や運動能力を育んでいました。

しかし、今の子どもたちはどうでしょう?

塾や習い事で忙しく、自由な遊びの時間は減少。気づけば「運動経験の少ない子」が増えてきているのです。

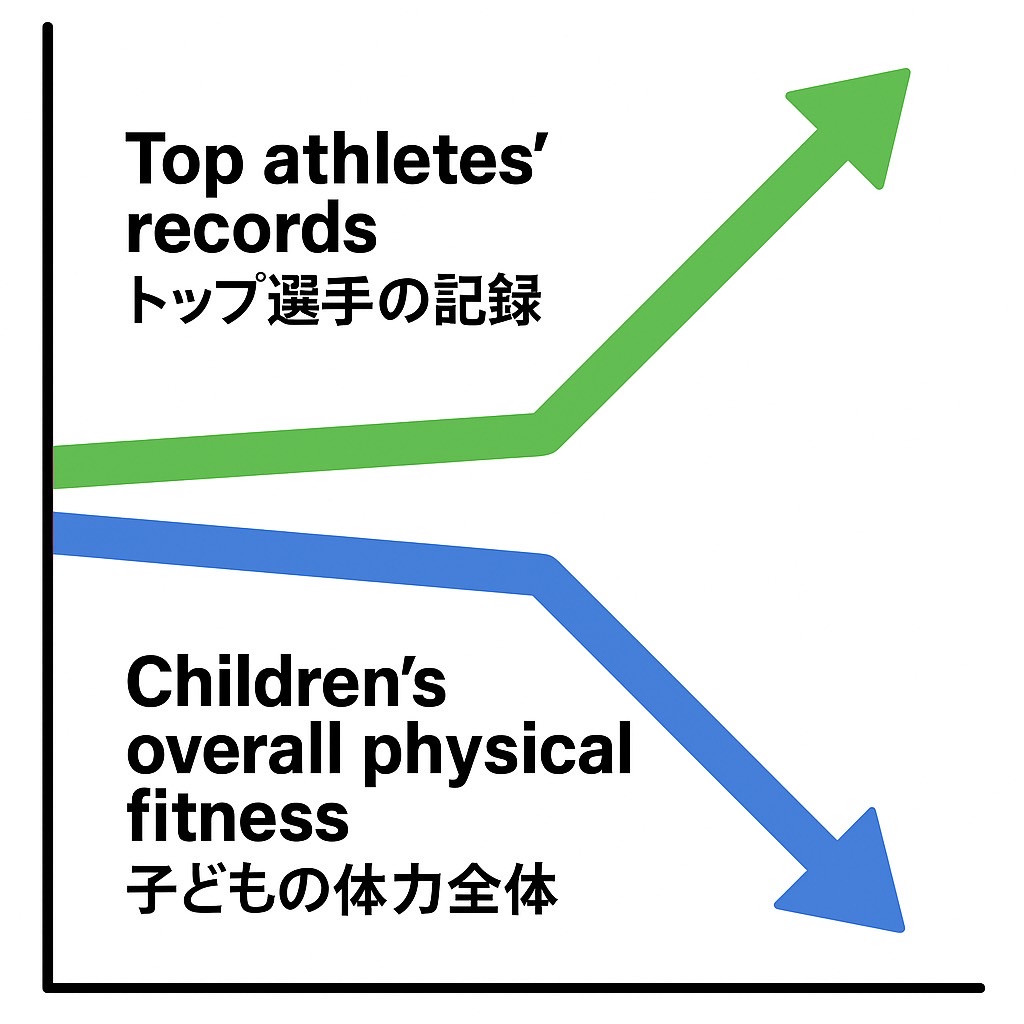

■平均と最大は違うベクトルで動いている

この現象は、ある意味とても興味深い構造です。

見ている傾向(指標)

・トップアスリートの記録(最大値)

・年々更新されている(科学+環境)

・子ども全体の体力(平均値)

・少しずつ低下している(遊び・生活習慣の変化)

つまり「上は伸びてるけど、下は落ちてる」という二極化構造。

それが今の日本のスポーツと子どもたちの現実なのです。

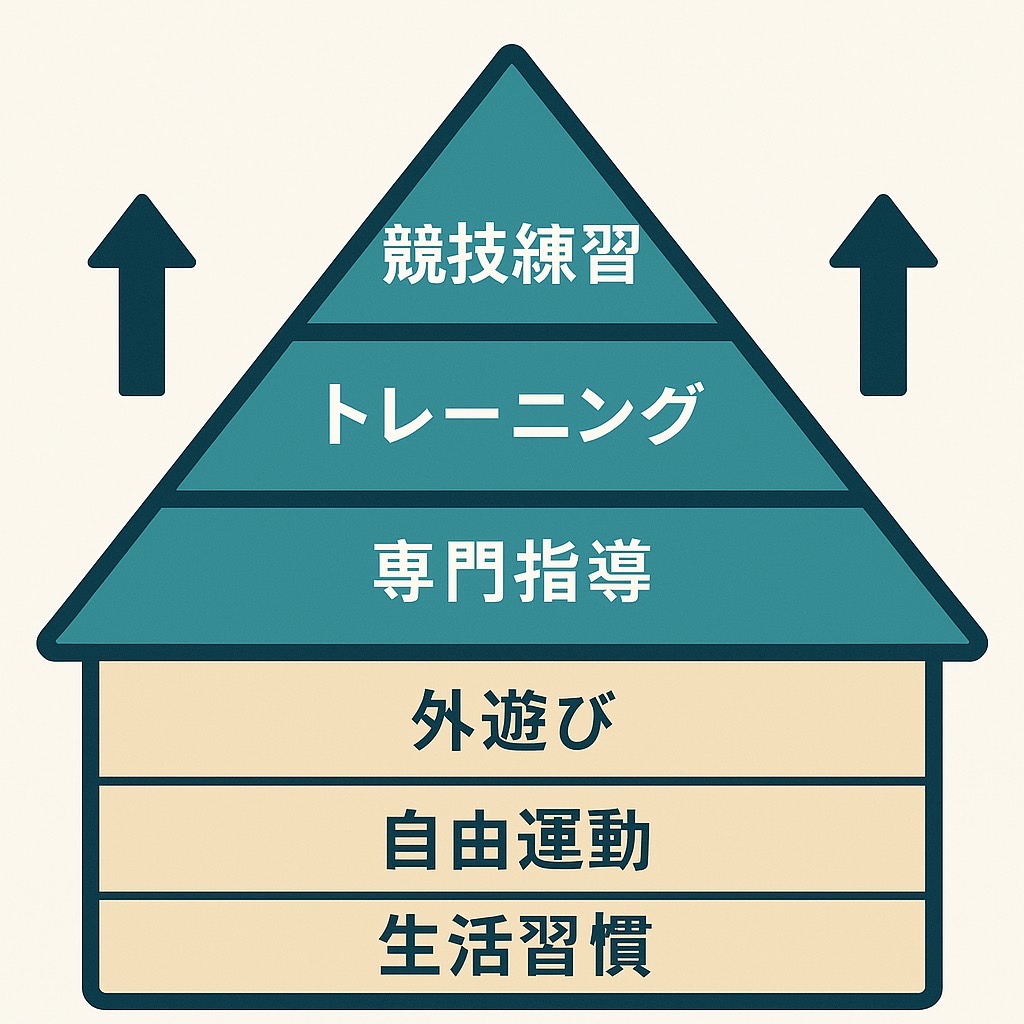

■子どもに必要なのは、まず“土台”づくり

では、家庭では何ができるのでしょうか?

それは、「科学的トレーニング」ではなく「基本的な運動の土台づくり」です。

• 外遊びの時間を意識的に増やす(公園、山、川遊びなど)

• 毎日の生活に軽い運動を取り入れる(家でのストレッチやジャンプ)

• 「うまくなる」より「楽しむ」「続ける」を大切に

• スポーツを見せたり、話題にすることで運動への興味を育てる

土台のない子どもに、高度なトレーニングを与えても効果は出ません。

むしろ、成長の個人差を無視した指導でケガや苦手意識を生むリスクすらあります。

■おわりに:「科学」よりも「経験」を

現代は科学がどんどん進歩し、情報もあふれています。

でも、すべての子どもが“科学の恩恵”を受けられるわけではありません。

むしろ、保護者や周囲の大人が「環境をどう作るか」が何より大切です。

記録は伸びても、子どもたちの心と身体は“体験”によって育まれます。

毎日の生活にちょっとした運動の機会を。

そして何より、「がんばってるね」「すごいね」と声をかけてあげること。

それが、記録よりもっと価値のある、“一生ものの体力”につながっていきます。

コメント