~走る・跳ぶ・投げるから見える成長と課題~

■はじめに: 月に一度の測定が、子どもたちを変える

「走る」「跳ぶ」「投げる」——

どれも運動の基本となる動きですが、子どもたちはそれぞれ得意・不得意があります。

私の指導しているクラブチームでは毎月1回を目標に、50m走・立ち幅跳び・メディシンボール投げの3種目を測定しています。

一見シンプルなこの取り組みですが、実は子どもたちの運動能力のバランス・成長の軌跡・課題の見える化にとても効果的です。

この記事では、それぞれの種目で見えてくる“個性”や“伸びしろ”、そしてそれをどう活かしていくかをご紹介します。

🟩 50m走:スピードとリズムが問われる基本動作

▶ 測れる能力

• 瞬発的な加速力

• 脚の回転スピード

• 接地と姿勢のコントロール

▶ よくあるつまずき

「フォームはキレイなのにタイムが伸びない」「走っていると身体が左右にブレる」

そんな子は、地面の蹴り方や接地の位置がうまくいっていない場合が多いです。

▶ 改善のヒント

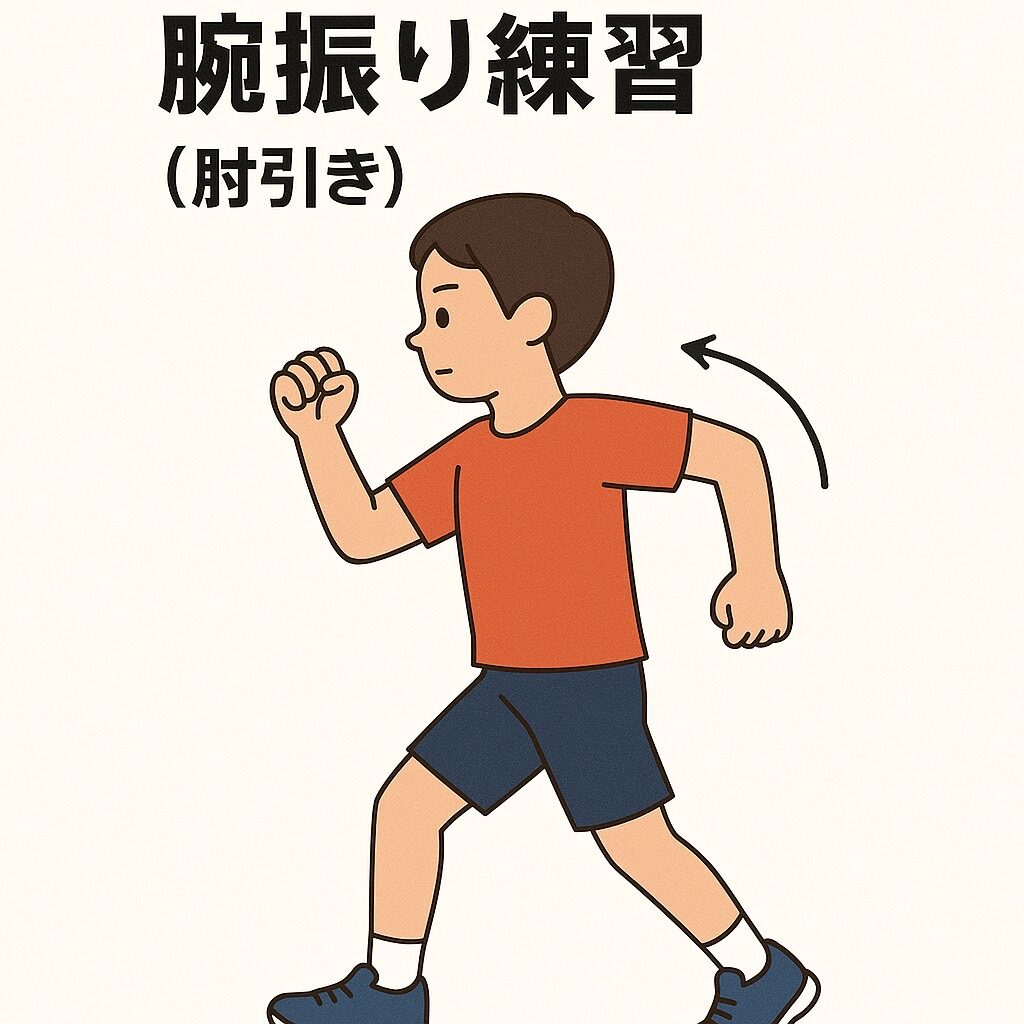

• 腕振りの練習(肘を引く動作を意識)

• リズム感を育てるスキップやマーチング

• 接地を意識したドリル(ハイニー、ラダー等)

🟨 立ち幅跳び:全身で“力を伝える”種目

▶ 測れる能力

• 下肢の爆発力(瞬発力)

• 腕振りとジャンプの連動性

• 地面を押す力・空中姿勢のコントロール

▶ よくあるケース

「走るのは速いのに、ジャンプが全然跳べない」

このような子は、瞬間的に大きな力を出す“爆発力”が不足していることが多いです。走る力と跳ぶ力は似ているようで、使い方が違うんですね。

逆に、「ジャンプは得意だけど、走りになると遅くなる」子もいます。これはタイミング感覚や連続動作のリズムが苦手なタイプです。

▶ 改善のヒント

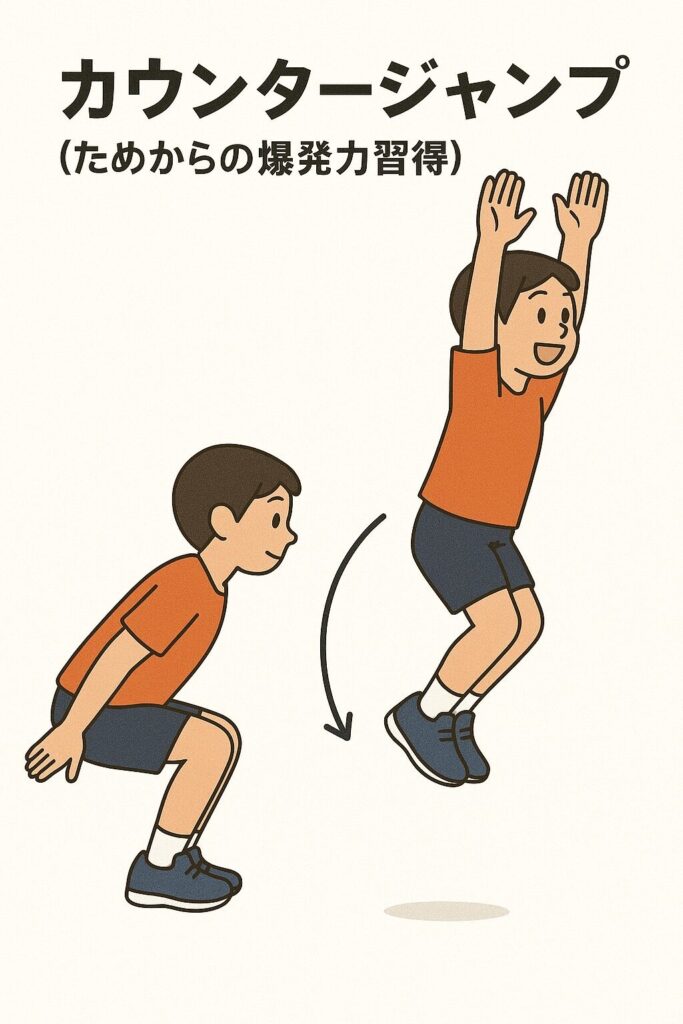

• カウンタージャンプやその場ジャンプの反復

• 着地練習(ブレーキにならないように)

• 上下肢の連動トレーニング(スイングジャンプなど)

🟦 メディシンボール投げ:体幹と連動のテスト

▶ 測れる能力

• 上肢の力だけでなく、体幹・下肢との連動性

• 回旋動作(身体をひねる力)

• 力の伝達効率(腕に頼りすぎない)

▶ よくある課題

「ボール投げは強いけど、走りは苦手」「跳ぶのは得意だけど、ボールが全然飛ばない」

これは運動のタイプが偏っている証拠。腕の力で投げている子は、体幹の安定性が弱いことも。

▶ 改善のヒント

• ひねりを使った投げ(下半身から投げる意識)

• ヒップリフトやプランクなど体幹の強化

• 「投げる動作を全身でつくる」指導が効果的

組み合わせから見える「子どものタイプ」

パターン 原因の傾向 必要なアプローチ

走れるけど跳べない 瞬発力不足、フォーム未熟 ジャンプ練習・爆発力ドリル

跳べるけど走れない 連続動作が苦手、バランス不安定 接地練習・走行フォーム改善

投げは得意だけど他は苦手 上肢頼み・体幹未熟 全身連動・体幹強化

3種目とも弱い 運動経験が少ない・身体操作が苦手 遊び・運動基本動作の反復

💡 測定をもっと価値ある時間にする工夫

• ✅ 記録をグラフ化して“見える化”する

→ 子どもも自分の伸びを実感できる

• ✅ 「なぜ伸びた?」「なぜ下がった?」を一緒に振り返る

→ 原因を考える力と自己理解が深まる

• ✅ 小さな成長をその場で認める声かけ

→ 「努力は報われる」と感じられる

保護者・指導者の皆様へ

子どもたちは、月ごとに見違えるほど変化します。

記録が伸びたときはもちろん、伸び悩んだときも「何があったか」を一緒に考えてあげることで、運動だけでなく考える力・向き合う力も育っていきます。

子どもたちは、分からないながらも一生懸命に考えて行動しています。温かい目で見守ってください。

数字の裏にある「成長の種」に、ぜひ目を向けてあげましょう。

📝 まとめ:測定はただの数字じゃない

子どもたちの記録は、良い・悪いを判定するものではありません。

それはむしろ「どこに伸びしろがあるのか」を見つける地図のようなもの。

記録が良かった子も、伸びなかった子も、

測定を通して「自分の得意」「自分の課題」に気づくことが大切です。

課題を見つけて整理し、次への一歩につなげていきましょう!!

コメント