はじめに:フォームは綺麗。でも速くない?

「うちの子、フォームは綺麗なのに速くならないんです…」

陸上やサッカー、水泳など、さまざまなスポーツで保護者からよく聞く言葉です。

このような悩みの背景には、「技術とフィジカル、どちらが先か?」という大きなテーマがあります。

小学生のうちは、どちらを優先して伸ばしていくべきなのでしょうか?

技術とフィジカル、何が違う?

まずは、言葉の違いを整理してみましょう。

【技術】動き方・フォーム・型

【習得方法】指導・反復練習

【目的】精度や効率を高める

【フィジカル】体を動かす力・バランス・柔軟性・俊敏性など

【習得方法】遊び・運動経験・多様な動き

【目的】動作の土台をつくる

「技術」は“やり方”や“型”に近く、「フィジカル」はそれを支える“動ける身体”というイメージです。

小学生期に大切なのはフィジカルの育成

小学生、特に9〜12歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれる発達のピーク。

この時期には、以下のような特徴があります。

• 神経系が急速に発達する

• 動作の“感覚”を最も吸収しやすい

• 多様な運動経験が「一生ものの運動神経」をつくる

つまり、この時期に「動ける身体」をつくっておくことが、将来の技術の伸びしろを決めるのです。

技術ばかりに目を向けると…

早い段階からフォームや技術ばかりに意識が向くと、以下のような問題が起きがちです。

• 型だけは真似できるが、力が伝わらない

• 身体がまだ育っていないのに無理な姿勢で覚えてしまう

• 「感覚」より「正解探し」に走ってしまう

これはまるで、基礎ができていないのに漢字の書き順だけを暗記しているようなもの。

本当の意味で使える力にはなりません。

「フィジカル」ってなに?

最近よく聞く「フィジカル」ですが、意味は少しあいまいですよね。

• 理学療法の世界では「身体機能(physical function)」

• スポーツ界では「身体能力(瞬発力・体幹・柔軟性・持久力など)」

• わかりやすく言えば「動ける身体」「使える身体」

どちらの意味でも共通しているのは、“技術を活かすための土台”であるという点です。

⸻

「型より感覚」:動ける子は上達が早い

たとえば短距離走のクラウチングスタート。

見た目のフォームが綺麗でも、以下ができていないと意味がありません。

• 地面を押す力(脚の爆発力)

• 重心移動の感覚

• 手・足・体幹の連動性

これらはすべてフィジカルの要素。

だからこそ、フォーム練習だけでは限界があるのです。

⸻

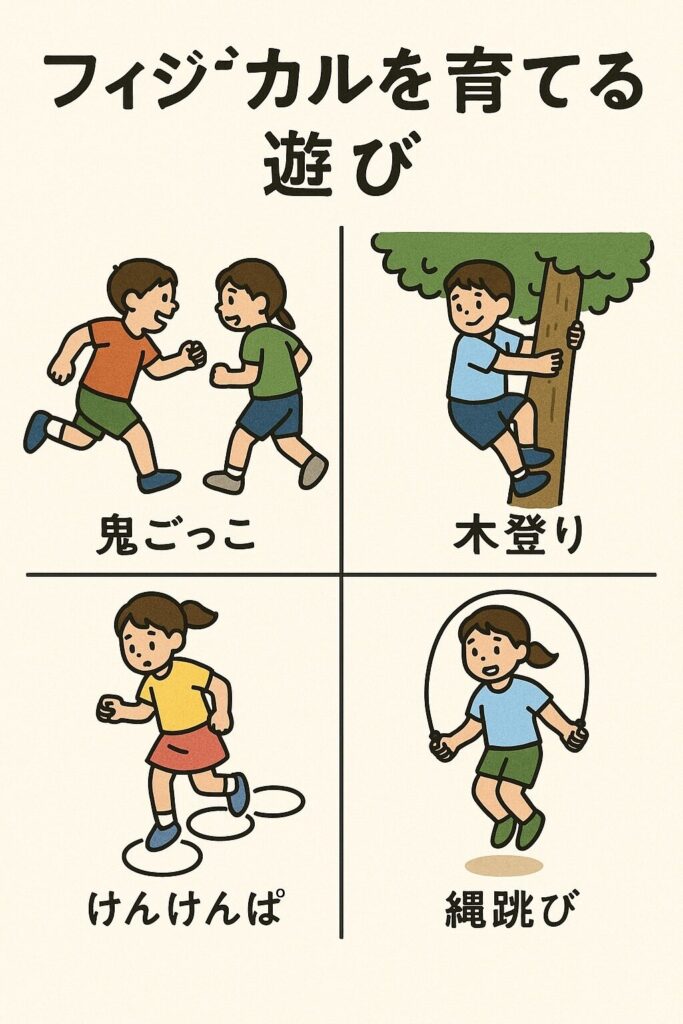

フィジカルを育てるには?

小学生期のフィジカルづくりは、「遊びの延長」で十分効果があります。

• 鬼ごっこ、けんけん、縄跳び

• 四つ這い運動、木登り、相撲ごっこ

• 坂道ダッシュ、ジャンプ系運動

ポイントは、多様な動きをたくさん経験すること。

それが神経系の発達を促し、身体の使い方の“引き出し”を増やします。

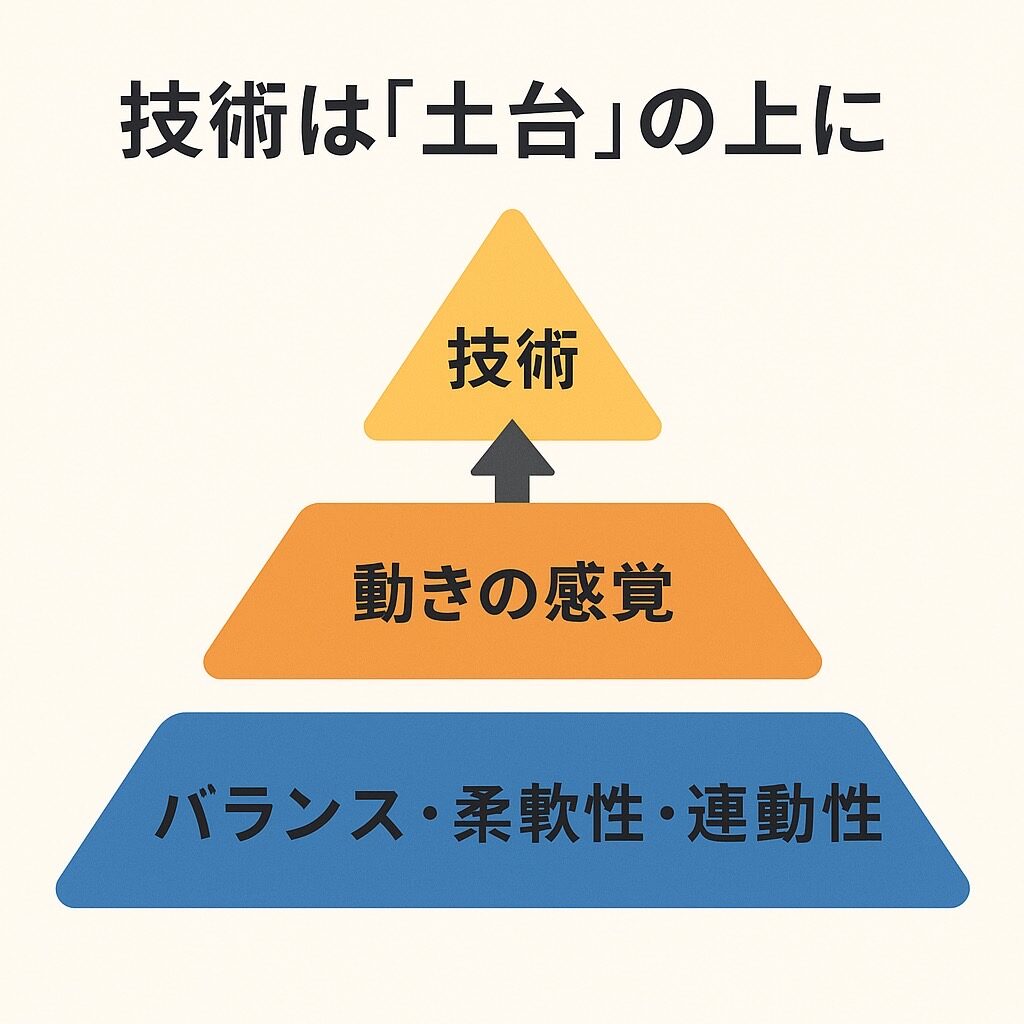

技術は「フィジカルの上に乗る」もの

よく言われるのが、

「外国人選手はフィジカルモンスター。その上に技術が乗るから競技力が高い!」

でもこれは、単なる才能の差ではありません。

彼らは小さな頃から運動環境が豊かで、遊びやスポーツの中で自然と「動ける身体」を育ててきています。

私たち日本人が勝つには、意図的にフィジカルを育て、技術を活かせる土台を整えることが必要なのです。

おわりに:今しか育たない“動ける力”を

技術ももちろん大切です。

でも、小学生の今は“感覚を育てる”“動ける身体をつくる”ことが何より重要。

将来、技術が必要になったときに、

その技術を思い通りに発揮できる身体の土台があるかどうかで、大きく差がつきます。

今は「うまい子」より「動ける子」を育てる。

技術はそのあと、必ずついてきます。

コメント