はじめに:「自由な時間って、無駄じゃないの?」

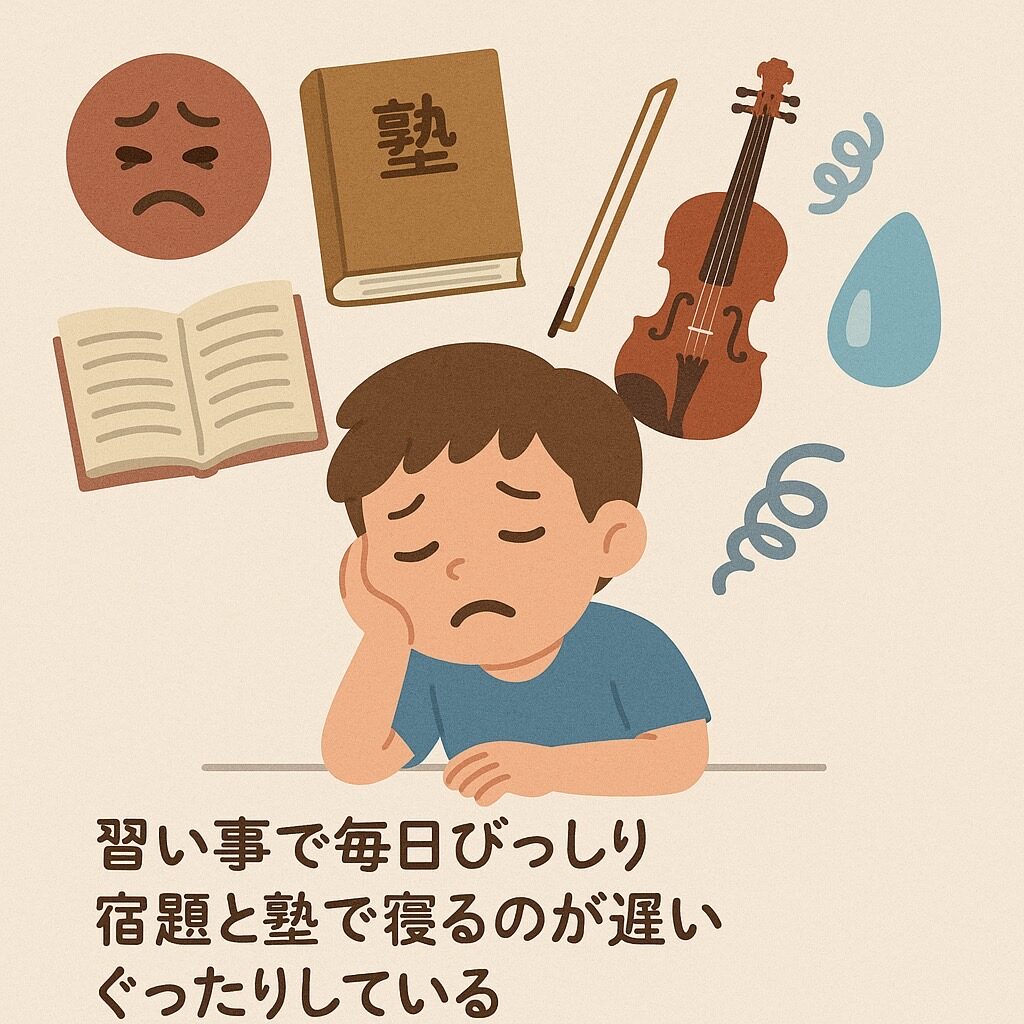

塾や習い事、学校の宿題…。

気づけば子どもの毎日が“予定”で埋まっていませんか?

でも、実は子どもの発達において、

「何もしない時間」「遊ぶ時間」「ぼーっとする時間」こそがとても重要なのです。

今回は、子どもが心も体も健康に育つために必要な「時間の使い方」についてご紹介します。

充実した時間とは「予定が多いこと」ではない

「1日びっしり習い事で忙しい」=「充実している」

これは大人の価値観です。

子どもにとっての“豊かな時間”とは、

• 自分の気持ちに向き合える

• 自由に体を動かせる

• 好奇心のまま動ける

といった、自分の意思で過ごせる時間のこと。

自由時間が子どもを育てる理由

🧠 ① 脳が整理される

外からの情報や刺激を受け取った脳は、

「何もしない時間」によってその情報を整理・統合します。

→ 詰め込むだけでは伸びません。

→ “余白”があるからこそ、学びや経験が定着します。

⸻

🧍♂️② 感覚や運動の発達が自然に進む

自由な遊びや体の動きの中で、

• バランス感覚

• リズム

• 判断力

といった「体を使う力」が育っていきます。

⸻

❤️ ③ 心の安定につながる

自分で何をするかを決める経験は、

「自己決定力」や「自信」を育てます。

また、無理に指示されないことで、ストレスも減少。

1日2〜5時間、“自分の時間”がカギ?

一部の研究や書籍では、

「人が充実を感じるには、1日2〜5時間の“主体的な時間”が必要」とも言われています。

これは大人だけでなく、子どもにも応用できる考え方です。

たとえ短時間でも、

• 好きなことに没頭できる

• 自分で選んだ遊びができる

• 家族と安心して過ごせる

そんな時間が、子どもの人生を大きく豊かにします。

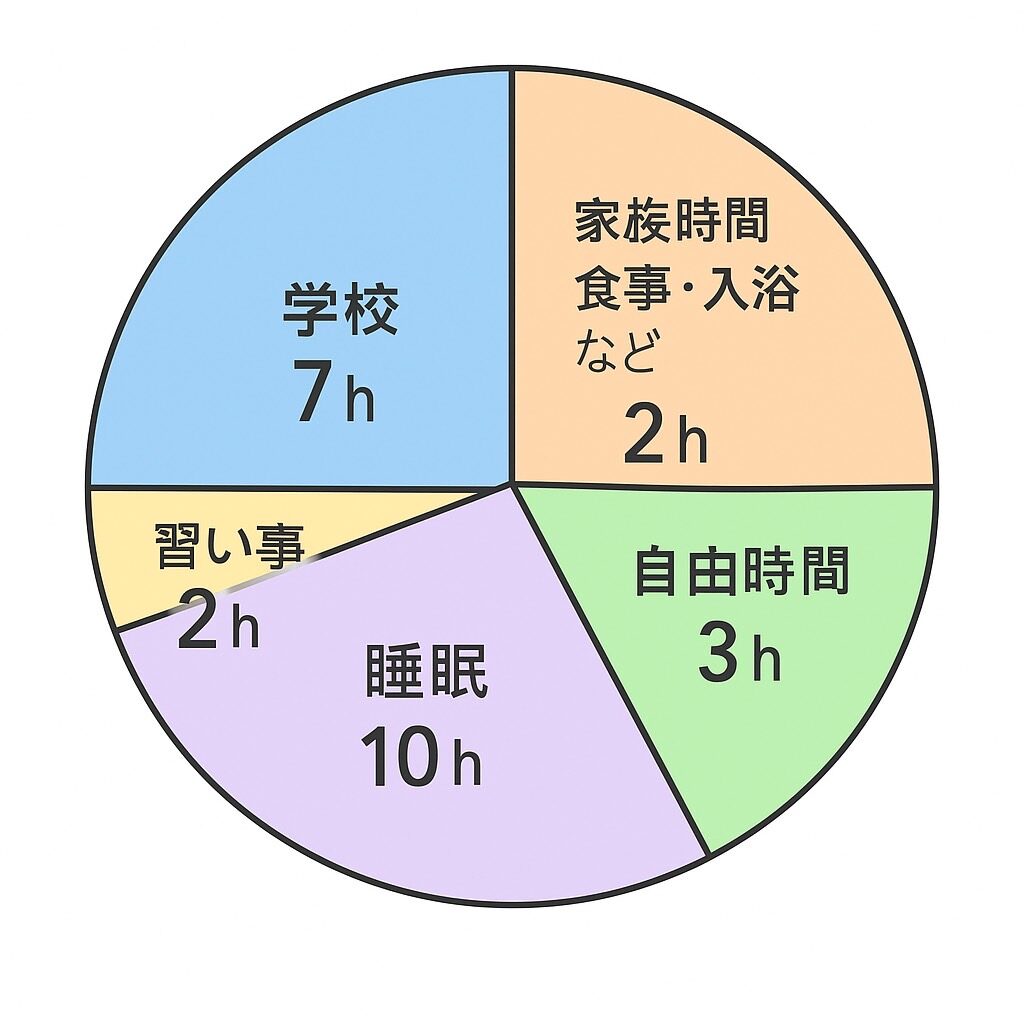

子どもにとっての“理想的な1日のバランス”とは?

以下は、1日の過ごし方の一例です👇

📚【学校】

→ 集団行動・学習・社会性の発達

(約6~7時間)

🎨【習い事・運動・遊び】

→ 運動能力・表現・感性の発達

(1〜2時間)

🏡【自由時間】

→ 自分と向き合う・心を整える

(1〜2時間)

👨👩👧【家族時間】

→ 安心・信頼・愛着形成

(食事・入浴・会話など2~3時間)

😴【睡眠】

→ 成長ホルモンの分泌・記憶の整理

(9〜10時間)

こんな兆候があったら“時間の見直し”を!

• 毎日「疲れた」と言っている

• 遊びたくても時間がない

• 習い事に行きたがらない

• イライラや不機嫌が続く

• 一人でボーっとする時間がゼロ

→ これは「予定の詰めすぎサイン」かもしれません。

時間設計のポイントは“余白”

時間を“埋める”のではなく、“整える”。

これが現代の子どもたちに必要な視点です。

✅「何もしない時間」こそ、心と体が育つ時間

✅ 習い事や勉強は“点”、自由時間は“面”

✅ 全体を見てバランスよく設計してあげることが大切です

おわりに:「やることがない日」も、実は宝物

親としては、つい「時間を有効に使ってほしい」と思ってしまいますよね。

でも、子どもがソファに寝転がって本を読んでいたり、

1人で何かをじーっと考えていたりする時間は、

成長にとってとても価値ある“栄養時間”です。

「遊びは、最高の学び」

「何もしない時間こそ、心と脳が働いている時間」

そんなふうに思って、少し余白のある毎日を意識して生活しましょう。

コメント